|

このページには、私の夜行列車に対する個人的な思いや考えを記しています。 ●悔しさと仕方なさと●

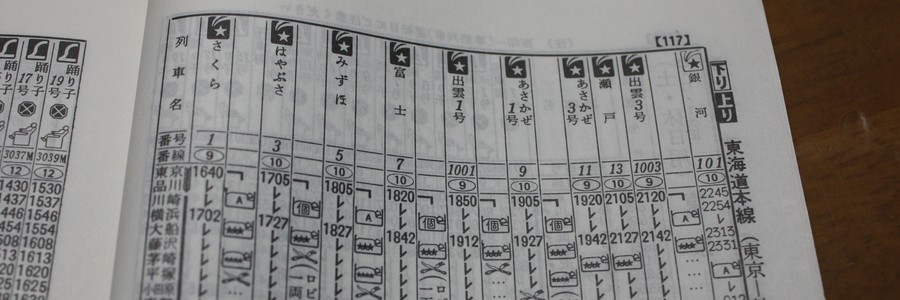

2013年の現在からすると、およそ信じられません。東京発の下りの寝台列車が、16:40発のさくら号を皮切りとし、22:45発の銀河号を最後とするまで、計10本もあります。これらのうち、さくら号〜あさかぜ1号までの6本の列車には、食堂車まで連結されています。1986年というと、国鉄運賃の値上げや新幹線の開通により、夜行列車の退潮が既に始まっていましたが、それでも東京発の東海道本線の寝台列車は、これだけの数があったのです。 これらの列車の行く末を追っていくと、

1995年生まれの私は、いわば「夜行列車の末期」しか見ていない世代であるのですが、もし、もっと早く生まれていたら?2007年に私は12歳になり、ある程度物心もつき、1人で遠出できるようになって、夜行列車にも自分の一人旅の中で実際に乗るようになりましたが、そのときには、東京発の寝台列車だけをとってみても、既に出雲号が廃止された後の段階まで来ていました。 仮に、10年早い1985年に生まれていたとしましょう。そうすると、12歳になったのは1997年。東京発の寝台列車では、上の写真に見える10本の寝台列車のうち、博多行きのあさかぜ号と熊本・長崎行きのみずほ号こそなくなっていましたが、それ以外の列車は全て残っていて、はやぶさ号と富士号の運転区間が短縮された程度で済んでいたころでした。 今、私は何とも言えない気分になります。いつどこで誰の家族に生まれるのかなんて、こちらが指定できるものではありませんが、もっと早く生まれていれば、自分が乗ること、写真を撮ること、そして目にすることすらもできなかった”夜汽車”に、もっと触れることができたのに、と。10年早く生まれていれば10年分、乗る機会も、撮る機会も、目にする機会も多く得られていたのに、と。 九州を巡る旅に出るときに、富士号に乗れば、一気に大分まで行けます。はやぶさ号に乗れば、熊本まで行けます。例え九州まで行かないとしても、小郡(新山口)や広島まで行くときに、九州行きの寝台特急に乗るというのも良さそうです。2010年に、京都〜幡生間を結ぶ山陰本線を全線乗車するということをしましたが、下関行きのあさかぜ号に乗って下関へ行き、山陰本線の終点駅の幡生から、起点の京都へ向かうという形で全線乗車しても良かったかもしれません。いや、あるいは出雲号に乗り、山陰本線の京都〜出雲市間は出雲号で乗る・・・、というのでも良かったでしょうね。 関西近郊の路線を乗り潰すという旅をするとして、銀河号があればどうだったでしょうか。夜に東京駅を出て、翌朝、7時台には大阪駅に到着。そして朝からあっちへ行ったり、こっちへ行ったり・・・、ということができました。 もちろん、東京発のものに限らず、上野・関西発の夜行列車や、北海道内のみを走る夜行列車、九州内のみを走る夜行列車というのも、かつては今より多くありました。はくつる、ゆうづる、北陸、八甲田、アルプス、ゆうづる、ちくま、だいせん、つるぎ、あかつき、なは、ムーンライト松山・高知・九州・八重垣、ドリームつばめ、などなど・・・。挙げれば際限なく色々と出てきますが、これらはいずれもあと10年でも早く、いや中には2、3年でも早く生まれれば、乗ることができていたかもしれない列車たちです。 こういった夜行列車は、旅をより面白くしてくれたり、効率の良いものにしてくれたりします。寝台車の中から眺める夜景がどうだとか、そういう観点を抜きにしても、「眠っている間に移動できる」「夜に出て朝に着ける」「楽に移動できる」といった実用的な面において、夜行列車は良いものだと思うのですが。仮に私が鉄道好きでなかったとしても、夜行列車は積極的に使っていたのではないかと思います。 過去の時刻表を見て、「もし、この夜行列車があったら、こういう旅ができたのではないだろうか?」 そして、最近廃止された列車に関しては、「あのとき乗ろうと思えば乗れたのではないか?」といったことをふと考えることがありますが、まあ、そうしたところで別に何にもなりませんけれどもね。 今思えば、2006年当時はまだ富士・はやぶさ号もありましたし、大阪〜東京間には銀河号(開放寝台のみだったが)もありました。そういう乗れるときに乗っておけばな・・・と、今になって後悔の念に駆られます。ただ、どの列車がいつ廃止されるかを先読みして予め乗っておくということはまず無理ですし、廃止が発表されてから乗ろうと思ったところで、それで簡単に乗れていれば苦労も後悔もしません。こちらにも色々な事情がありますから・・・。 富士・はやぶさ号に関しては、実は1度だけ、まだ廃止が発表される前に、尾道→東京間で乗ろうとしたことがあったのですが、満室だったために乗れなかったということがあります。思えば、あれが最初で最後のチャンスだったのかも・・・。 閑話休題。人生初の夜行列車への乗車であった、2006年1月5日発のサンライズ出雲号への乗車。私はそのときに、大きな衝撃を受けました。この世の中には、かくも不思議で素敵な車両・列車があるのか、と。私が知っている「電車(鉄道車両)」とは、座席がずらずらと立ち並んでいたり、あるいは多くの乗客でごった返すというものでした。 しかし、サンライズ出雲号のソロに乗ってみると、そこにはベッドと枕がありました。そこは私がよく知っている、座席が並ぶ空間ではなかったのです。部屋には扉があって、鍵を閉めることもできました。この空間には自分という人間ただ1人しかおらず、また他の乗客が目に入ることすらもない。知らない人が前後左右にいるのが電車(列車)なはずなのに、自分しかいない空間とは、いったいどういうことなのか。「とにかく、この寝台車とかいうのは、今までの認識や常識とは全く違うものなのだ」ということに衝撃を受けました。 衝撃を受けたことはそれだけではありません。部屋の照明を消すと、窓への映り込みがなくなり、窓越しに、光芒とした光がただ流れゆくという光景が現れました。それも、静かな寝台個室の空間、に。他の乗客の存在や話し声、物音は一切なく、走行音だけが聞こえて、上方には綺麗な星空が一面に広がり、赤や白、黄色の光がどんどん後ろへと去っていく・・・。そのような一時(ひととき)は、当然、今まで体験したことがありませんでした。「明かりを消した部屋からぼんやりと車窓を眺めるというこの時間は、なんて素敵なものなのだろう」と、これにもやはり衝撃を受けました。 個室からの夜景に見とれて、その後1、2時間くらいはずっと車窓を見ていたように思います。やがて眠くなってきて床に就き、そして目が覚めると、そこは小雪がちらつく沼津駅でした。ついさっき岡山を出たような気がしたのに、列車は夜通し走り続けて、もう静岡県の東部まで来ている。いつの間にこんなところまで来ていたのだろうか・・・、まるでワープしたような気分でした。 小雪のちらつく沼津駅を後にして、列車は東京へ向けて走り続けます。冬の1月ということで夜明けは遅かったですが、真っ暗だった車窓が徐々に明るくなっていくその変化を、個室の中からずっと眺め続けていたような気がします。 そして7:08の定刻に終点の東京に着いたとき、何とも言えぬ不思議な気分になりました。夜の22:32という遅い時刻に岡山を出て、8時間30分ほどの時間をかけて終点の東京に着く。夜を列車の中で過ごし、夜に出て朝に着くという、こんな(私にとっては)新しい形の移動手段があったなんて。昼行移動しか知らなかった私には、夜行移動があまりにも新鮮なもので仕方ありませんでした。 また、その道中では、昼行移動では決して味わえないような車窓、環境、設備、時間を楽しむことができる。そのいずれもが、この上なく素敵で、良いものである。何度でも味わってみたくなるものである・・・。 この2006年1月5日発のサンライズ出雲号のソロへの乗車が、記念すべき私の夜行列車への乗車第1回目で、まさに、「夜汽車との出会い」とも言うべきものでした。もちろん、このときに夜行列車の魅力を大いに知ったことで、以降、夜行列車の虜になったことは、言うまでもありません。 「夜汽車というものはなんて素敵なんだ」。このときの感動が、私の夜汽車への関心と興味を引き出し、そして積極的に夜汽車を追うことの後押しをもしました。これ以降、夜行列車の写真を撮ってみることが増えましたし、夜行列車に乗れそうなときがあらば、どんどん乗るようになりました。 現在の私の夜汽車愛は、全ては、このサンライズ出雲号のソロへの乗車から始まったのです。 2007年8月28日始発駅発の上りあけぼの号のソロに、あつみ温泉〜上野間で乗車しました。1度目〜4度目は全てサンライズ瀬戸・出雲号で、電車の285系だったのですが、あけぼの号は24系で、このときに初めて客車の夜行列車、ブルートレインへの乗車を果たしました。 夜行列車と言えばブルートレインということは知っていましたから、「これぞ夜行列車」というものに乗ることができたことに、喜びを感じていたのは覚えています。また、当時の上りあけぼの号のあつみ温泉発車は23:36で、駅員も他の乗客もいない、深夜の無人の駅から夜行列車に乗り込むという行為に、妙な高揚感も覚えていました。 2008年4月5日始発駅発の、下りムーンライトながら91号(当時はまだ本家ムーンライトながら号は定期列車)に東京〜大垣間で乗車しましたが、これが初めての座席夜行列車への乗車でした。それまでの6回は全て個室の寝台車だったので、「果たして座席に座りながら眠ることができるのか?」と思いながら乗り込みましたが、案の定、ろくに眠れませんでした。ま、だからと言って、それまでに乗ってきていた個室の寝台車では眠れていたのかというと、そういうわけでもありませんでしたが。もっともそれは、流れる車窓を見るために夜更かしをすることが常態化していて、「寝台車らしく寝てやろう」という気を持ったことが全くなかったということも理由ではあるでしょうけれども。 そして、2009年8月14日始発駅発の下りきたぐに号の開放A寝台車に、新大阪〜長岡間で乗車しました。これは、初めての開放寝台車への乗車でした。鍵のかかる扉がある個室寝台車に対して、開放寝台車は1枚のカーテンしかありませんから、防犯面の心配などをしましたが、盗難などに遭うことはありませんでした。 また、開放寝台車とは言うものの、通路とベッドを仕切るカーテンを閉じてみれば、意外と個室感があるというか、独立感があるというか、自分だけの空間を確保できたような感じはあって、思っていたよりも快適だったことは覚えています。 ただ、きたぐに号の開放A寝台車の下段の寝台料金は10500円で、A寝台車らしくスリッパのサービスなどこそありましたが、「(趣味者としての視点ではなく、一般的な視点で見れば)10500円もの大金を払うだけの価値はない」と強く感じたことは、また事実です。6300円の寝台料金で利用できるB寝台個室ソロなどの方が、物としてはよっぽど優れているものだと思いました。まず、完全な個室ですしね。 2012年1月1日始発駅発の下りカシオペア号のカシオペアツインに、上野〜札幌間で乗車しました。これは、私の「個人的な鉄道旅行」の一環で乗ったものではなく、ある人との北海道旅行において、まず札幌へ向かうというときに乗ったものです。私としては、1段階上の寝台個室である「カシオペアデラックス」が良いと思っていたのですが、なにぶん1室しか存在しないものですから、やはり競争率も高いのか、寝台券の確保はできませんでした(「1室しかないから、その存在を知らない人がいて、意外と簡単に取れるんじゃないか」と思っていたのだが)。 「食堂車で優雅に夕飯を食べる」という行為は、かねてからの夢だったのですが、それをこのカシオペア号に乗車したときに果たしました。ただし、ディナータイムのフランス料理や懐石御膳ではお高く、また必ずしも自分が好きな料理ばかりが出てくるわけではないということもあったので、ディナータイムの終了後の「パブタイム」に食堂車へ向かい、パブタイムに安価に夕飯を食べました。ディナータイムでこそなかったものの、列車内の食堂車で食べる、流れる夜景を見ながらの夕飯であったことは確かでしたから、その優雅さと贅沢感は十分に味わえました。 その次は、2012年1月3日始発駅発の下り日本海号に、大館〜大鰐温泉間で乗車しました(実際の乗車は1月4日)。大館〜大鰐温泉という乗車区間でもうピンと来た方もいらっしゃるかもしれませんが、このときは立席特急券で、大館〜大鰐温泉という短区間で乗車しました(乗車時間はたったの29分)。それまでの乗車では、夜行列車に夜行列車らしく、一夜を越すように乗ってきましたが、このときに初めて夜行列車の昼行利用を行いました。 寝台特急への立席特急券、あるいは指定席特急券での乗車は、寝台料金が不要ですから、短い区間で気軽に寝台特急(ブルートレイン)を利用するための手段の1つと言えるところ(例えば、大館→大鰐温泉の立席特急券の料金はたったの500円だった)ですが、立席特急券や指定席特急券での利用ができる区間が設定されている列車は次々と廃止されていき、2014年3月のあけぼの号の臨時列車化により、消滅しました。 サンライズ瀬戸・出雲号のノビノビ座席は、乗車券の料金+指定席特急料金で利用でき、寝台料金は不要ですから、これも短い区間で気軽に寝台特急を利用するための手段の1つにはなりえます。岡山〜高松間でマリンライナー号の代替として、岡山〜出雲市間でやくも号の代替として利用してみるのも面白いでしょう。ノビノビ座席は、以前は一部の区間だけでも発券されれば全区間が利用されたとみなされ、同一の区画を2人以上が利用することはできませんでしたが、現在は普通の座席と同じ扱いとされたようで、東京〜岡山間で利用された区画をさらに米子〜出雲市間で利用する、といったことも可能となったようです。 2014年9月、札幌〜上野間において、カシオペア号のカシオペアツインに乗車しました。しかも1人で。カシオペアツインは、その名の通り2人用の寝台個室で、さらにA寝台です。2人用個室では、1人で乗車する場合でも、2人分の特急料金と寝台料金を取られます。おかげさまで、私の懐事情に大きなダメージが与えられました。私のこの行為は、普通の人はまずやるはずのない愚行でしたが、夜行列車があまりにも減りすぎてしまっている以上、何でも乗れる機会があれば、お金のことは気にせずなりふり構わず乗りに行くべし、という考えが優先されました。 2015年2月、メゾネットタイプの部屋ではありましたが、カシオペアスイートへの乗車を実現することができました。部屋から一歩も出なかったとしても不都合なく過ごせる快適性・充実した設備/サービスは、超高額な寝台料金に見合うだけのものがありました。また、このとき、食堂車のディナータイムで懐石御膳を食すことができました。パブタイムで「食堂車での似非夕飯」をしたことは何度かありましたが、予約制のディナータイムで夕飯を食べることができたのは、これが初めてでした。 2015年5月には、臨時列車となったあとの北斗星号に、上野〜洞爺・函館〜上野間でそれぞれ乗車しました。臨時化に合わせて、JR東日本が長らく予備車として置いてあった”全室ロビーカー”が復活したと聞き、「これに乗らないわけにはいかない」と、土・日・月の3日間で強行乗車を実施しました。月曜日は、上野に着いた後は、そのまま大学の2限の講義に向かいましたが、そのようなことをしてでも乗りたいという強い思いがあったようです。 2016年2月は、あの「特別なトワイライトエクスプレス」で、ロイヤルへの乗車を果たしました。大阪〜札幌間で普通に運転されていたときとは異なり、20万円を超える金額を投資しなければ乗れないような、まさに「超豪華寝台特急」と化していましたが、一般の臨時列車として走っていたころに乗りそびれてしまった私としては、特別な〜を逃さないわけにはいきませんでした。何から何まで至れり尽くせりの手厚いサービスを伴うその旅路は、将来のクルーズ列車への発展を予感させました。 以上、2回目以降の夜行列車への乗車において、特徴のあった乗車についてご紹介しました。初めての夜行列車への乗車であった、2006年1月のサンライズ出雲号のソロへの乗車以降、私は夜行列車を度々利用するようになり、2020年5月現在、夜行列車への通算の乗車回数は、ヒルネを含めると、計79回を数えています。ただ、夜行列車の全廃の日も近い今、後どれだけ回数を伸ばせるかは・・・。 夜行列車の度重なる廃止によって、現存する夜行列車は、例え臨時列車を含めても、大変少なくなりました。選択肢が激減した以上、これから先は、過去に乗ったことがある列車に繰り返し乗ることになるかもしれませんが、それでも”「夜汽車を全く知らないというわけではない世代」に何とか滑り込んだことで、こうして夜行列車に乗ることができるのだ”と前向きに考えるようにして、今後の夜行列車への乗車の1回1回全てを、体で、聴覚で、視覚で、じっくりと味わいたいと思っています。 夜行列車で過ごす一時(ひととき)、何とも言えぬ旅情を感じるあの空間、窓越しに広がる夜景・・・。そういった魅力的なものをまた味わいたい、という思いが、私を夜行列車へ乗るように駆り立てます。例え夜行列車に乗ることで余計にお金がかかろうとも、そんなことは一切気にしません。そういうことを考慮させなくするくらいの魅力が夜汽車にはあると、私は感じています。 DISCOVER どこかに掲載している旅の中でも、夜行列車に乗る場面が数多く登場しますが、新幹線を利用することで当日中に家に帰ることができるのに、わざわざ余計な時間とお金をかけて夜行列車に乗ったということもあります。逆に、翌日の新幹線に乗っても到着時刻は変わらないのに、わざわざ前日発の夜行列車で旅立ったこともあります。 少しでも長く夜行列車に乗っていられるようにと、逆方向の新幹線に乗って、こちらから夜行列車を迎えに行ったこともあります。上手い具合に夜行列車に繋げられるように、途中で時間稼ぎのような移動をしたこともあります。夜行列車に乗ることありきで途中の旅程を練ったこともあります。やはりこれらは、私の夜行列車に対する執着心と固執から来ているものなのでしょうか(笑) 日本から夜行列車というものが消えるときまで、恐らく、私は夜汽車に対して執着心を持ち続け、固執するだろうと思います。別に夜汽車が鉄道趣味のすべてだとは全く考えていませんが、夜汽車を愛する思いが、この趣味活動に大きな影響を与えていることは間違いないと思います。 今を現役で走る夜行列車を追い、「夜汽車の今」を見つめる。そして、若い世代の人間なりに見つめてきた夜汽車たちの姿を、過去帳入りしたものも含めて発信し、色々な方に見ていただく。そして・・・、夜汽車の魅力を感じていただきたい。そうして誕生したのが、「夜汽車の残像」なのです。 夜汽車の残像トップへ |