|

きたぐに号には、自由席・グリーン車・B寝台・A寝台の4つの種類の設備があります。

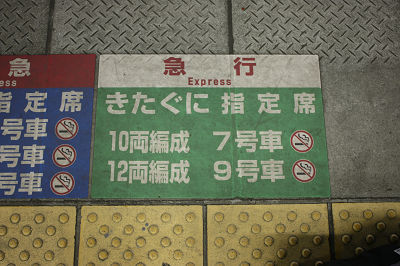

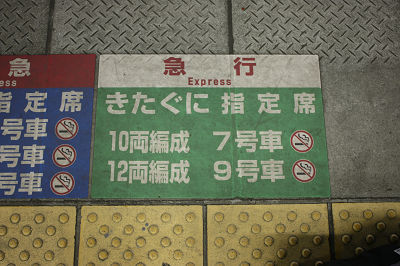

そして今回乗車するのはA寝台車。A寝台車が停車する7号車の乗車位置で、きたぐに号のの到着を待ちます。

最初は知る人ぞ知る、B寝台の「パン下中段」にしようとしていましたが、乗車日8月14日の約3週間前に寝台券をみどりの窓口に購入しに行ったときは、既に例のパン下中段は全て埋まっていました。

「(パン下中段でない)普通のB寝台はどうか」と尋ねてみたものの、それも満席。

幸いにもA寝台は残席があったため、本望ではありませんでしたが、A寝台券を購入しました。

しかし、乗車日前日の8月13日にきたぐに号の空席照会をしてみると、満席のはずのB寝台は「○」でした。「△」ならともかく、余裕ありの「○」とは・・・?

|

|

在来線ホームに来てから、待つこと約15分。

まもなくきたぐに号が到着するという放送が流れ・・・。

|

東海道本線・北陸本線・信越本線501M きたぐに号(583系)

東海道本線・北陸本線・信越本線501M きたぐに号(583系)

新大阪〜???

|

|

新大阪駅23時32分発、新潟行きの急行きたぐに号がやってきました。

塗装が国鉄色でないのは残念ですが、とりあえずは583系に乗ることができるというだけでも十分です。

これからいよいよ、きたぐに号での移動が始まります。

|

|

本日のお宿はこちら。7号車13番下段のA寝台です。

13番は一番車端部にあり、台車に近いために車両の中ほどと比べると少し走行音が大きめに聞こえるか、というような感じもしましたが、その走行音もあまり気にはなりませんでした。

|

|

新大阪駅を発車すると、きたぐに号は京都駅まで無停車で走ります。

時刻は既に日付を超える寸前になっており、A寝台の乗客も、大多数は就寝していましたが、私はまだ車窓を見るために起き続けます。

しかし、よくよく考えれば寝台列車は車内で寝て移動できることが利点。

ということは、起き続けて寝られる時間を減らすというのは寝台列車に乗車する本来の意味を否定しているようなものですが、私は夜行列車に乗るときは、いつもすぐには寝ず、しばらく起きて車窓を見ています。

|

|

自分だけの空間を作れ、日々の喧騒を忘れて心を空にできることは、寝台列車だからこそなせることの一つだと私は思っています。

たとえ特急列車に乗っても、追加料金を払ってグリーン車に乗車しても、自分だけの空間は作ることができません。

自分が座っている座席の近くには、また誰かが座れる座席があるのですから。

本来は、日々の喧騒を忘れられることに寝台列車の利点を見出すのは間違いです。

そして旅情や味わいを求めて寝台列車に乗車するのも間違いであると思っています。

寝台列車は移動手段としての利点を支持されて走り続けるべきなのですが、今となっては旅情や味わいを求めるファンや旅行者の利用が大半で、かつて見られた出張客などの姿はめっきり見られず、というのが実情です。

|

|

日付が変わる0時ちょうど、列車は京都駅に到着しました。

窓越しにホームを見ると、前から順に113系、321系、223系が停車中でしたが、そのうち列車として営業運転をしているのは113系だけでした。

きたぐに号は京都駅に2分停車し、0時02分に発車します。

|

|

京都駅を発車後、何となく通路に顔を出してみました。決して、何かを求めてというわけではないのですが・・・。

車両の真ん中に通路を置き、その両側にレール方向にベッドを配置するプルマン式の583系の寝台車。これはB寝台でも同じです。

他にあるプルマン式の寝台車といえば、日本海号の24系の開放A寝台車のみ。

個室寝台に人気が集まる今となっては、クラシカルな開放寝台は旅慣れた人や、個室が取れなかった人たちが利用することが多くなっているようですが、きたぐに号は日本海号と共に、寝台は全て開放寝台。

昭和の面影を色濃く残す列車です。

|

|

時刻は0時40分を回りました。A寝台車の通路は既に減灯されていて、自分のベッドに漏れてくる通路の光も、ほぼゼロになりました。

この時間でも、減灯がされない普通車自由席では、仲の良い者同士が隣り合わせで座って、おしゃべりでもしているような気がしますが、もう寝台車はほとんどの人が寝ています。

備え付けの浴衣に着替えた状態で、ベッドに胡坐をかきながら、流れてゆく光を見つめます。

「そういえば、こんなことは、例え深夜の何時に列車に乗ろうが、寝台列車でないとできないことだよなぁ・・・」

|

|

0時48分、彦根駅に到着。向こうに見える黄色い車両は近江鉄道の車両です。

乗降扉を開ける音は、自分の寝台にまで聞こえてきましたが、通路を人が歩くような音はしませんでした。どうやら、彦根駅からのA寝台車への乗客はなかった模様。

そして乗降扉が閉まる音が聞こえてから数秒後、きたぐに号はゆっくりと彦根駅を発車しました。

|

|

京都駅発車後の車内放送はおやすみ放送で、それを最後に、翌朝の直江津駅到着前まで車内放送は中断されます。

となると、直江津駅よりも前の駅で下車をする場合は、到着の車内放送が流れないので、乗り過ごしには要注意です。

携帯電話で時刻を確認し、下車駅の到着3分ほど前にデッキへと向かいます。幸い、眠気を催してはいなかったので、3分前にしっかりデッキの前に来ることができました。

|

|

揺れもなく静かに停車すると、すぐに折戸の乗降扉が開きました。

新大阪駅から約1時間20分で下車駅に到着しましたが、ここは果たしてどこでしょうか?

|

|

正解は米原駅でした。0時54分の到着です。

きたぐに号の普通車自由席は定期券でも乗車することができるため、米原駅あたりまではホームライナーのように利用する通勤客もそれなりにいるそうなのですが、お盆ということもあってか、それらしき姿の人はほとんど見かけませんでした。

え、米原駅までしか乗らないのに、わざわざA寝台車に乗るな?

許してください。たまには、こういった贅沢もしてみたいものだったので・・・。

|

|

きたぐに号は米原駅で14分停車するので、焦らず慌てず、ゆっくりと写真撮影をすることができます。

そのため、方向幕や側面を撮影してから、ホームをのんびり歩いて行って先頭車両の撮影をすることも可能です。

きたぐに号で使用される583系は、塗装こそクリーム色と青色の国鉄色から変わってしまっていますが、583系という存在自体の重みは十分なもの。

このように駅に停車して発車を待っている姿からでも、優等列車、そして583系という存在の風格を感じるものです。

|

|

発車標。きたぐに号は、米原駅到着はまだ0時台の0時54分ですが、発車は深夜の1時08分。

きたぐに号がこれから先に停車してゆく、途中の停車駅が発車標の最下段に流れるのですが、そこに表示されるのは「長浜」、「敦賀」、「武生」、「福井」、「小松」・・・など、普段は目にすること、関わることのない遠い地の駅名ばかり。

こうした遠い地の駅名を見たりすると、旅をしているという実感がわきます。

|