鉄道歴史パーク in SAIJO ③

Tetsudo Rekishi Park in SAIJO ③

|

ヘッドマーク集① |

流星マークと「松」② |

こっちも運転室に入れる③ |

床は木造④ |

機器室内部を見られる⑤ |

親切だね⑥ |

この線路は・・・⑦ |

予讃線と繋がっている⑧ |

ベランダからの眺め⑨ |

|

アクリルケースの脇では、しおかぜ号や南風号で使われていたヘッドマークが展示されていました[①]。いずれも現在は使用されていないものです。しおかぜ、いしづち、南風の各列車がキハ181系やキハ185系で運転されていた時に使われていたものなので、それらが8000系と2000系で走っているときしか知らない私には「うーん?」。

最上段の2つのヘッドマークについては、写真でですら実際に車両が装着しているところを見たことがない(その他は写真でなら一応・・・)ので、私にとっては全く新しいものとして映りました。ぶっちゃけ、今2000系が使っているヘッドマークより良いと思うんだけど。。。

DF50形も0系と同様に運転室に入ることができます[③]。0系もDF50形も、運転室内部の色遣いはほぼ一緒ですね。ただ、真っ先に分かる0系の運転室との大きな違いとして、DF50形の運転室は、床が木造であることが言えます[④]。DF50-1の現役時代、数多くの機関士達が踏みしめたその床には、多くのへこみやはがれが刻まれていました。

また、片側の側面はルーバーが取り外されていて、機器室の内部を見ることができます[⑤]。大きくて重々しい数多の機器が配置されている機器室は外から眺めているだけでも迫力満点で、これらの機器が1つ1つ役割を持ち、稼働してこの機関車は動いていたと思うと、一種の感動を覚えます。

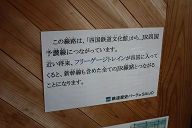

床に降りてきて、連結器周辺を見てみると、スカートから出ている管に「ブレーキ管連結器」「暖房主管連結器」と書かれた札が取り付けられていることに気がつきました[⑥]。その部品の名称を書いた札を取り付けるというのは、これまた親切で良いですね。ただ車両を置いて展示するのではなく、その車両のここはこういう名前なんだと、部品の名前を教えてくれるというのは、いや本当に良い試みだと思いましたね。

さて、DF50形が載っている線路なんですが・・・[⑦]、実はこれはすぐ近くを走る予讃線の線路と繋がっています[⑧]。ここで展示されているDF50形も、多度津工場からDE10形の牽引によって予讃線を走ってきて、そのままこの線路の上を走ってきて四国鉄道文化館の中に入りました。

そしていつか、この線路は全てのJR線と繋がる可能性があると思うと、線路を辿ればどこへでも行けるという、鉄道の魅力(私はこれが鉄道の一番の魅力だと思っています)を改めて感じます。

館内には怪しい(?)螺旋階段があり、それを上っていくと、伊予西条駅構内が見えるベランダへと行くことができます[⑨]。2両編成の7000系の姿が確認できますね。そろそろ時間もなくなってきているので、四国鉄道文化館(鉄道歴史パーク in SAIJO)の見学は、この程度にしましょう。

|