|

野辺山駅では27分しか時間がないので、駅前をちょっと歩くだけですが・・・。

辺りを見回してみると、向こうの方に、漆黒の鉄道車両がぽつんと1両。

遠目に見るだけでは正体がよく分からないので、とりあえず行ってみることとしますか。

|

|

歩いて近づいてみると、そこにいたのは、清里駅でも見たC56形でした。

私はいまいち蒸気機関車に興味が湧かない(今のようなイベント的運転ではなく、現役で走っていたころを知らないから)ので、「懐かしい!」とか「格好良い!」という印象は持ち得ません。

しかし、今時の重量感のないステンレス車両などと比べると、見た目の無骨さも、色も、何もかもが重々しく感じます。

解体されず、こうして安住の地を得たというのは、C56−96とってはこの上ない幸せなのでしょうね。

|

|

普通に線路上を走っている車両に対しては絶対できない、正面下からの眺め。

(でも、昔の写真を見てみると、今とは違って線路上に降りての撮影なども誰も咎めていなかったようで、結構「マズイ」写真も多く見ますね)

動いてはいませんが、近づくだけで感じられる独特の匂い、質感や威厳は、蒸気機関車が現役として走っていたころを知らない私でも、ひしひしと感じられます。

しかし、それにしても、蒸気機関車を駆逐していった国鉄型の電機やディーゼルが、今、数の減少によって注目を集めているというのは、ある意味皮肉なことですね。

|

|

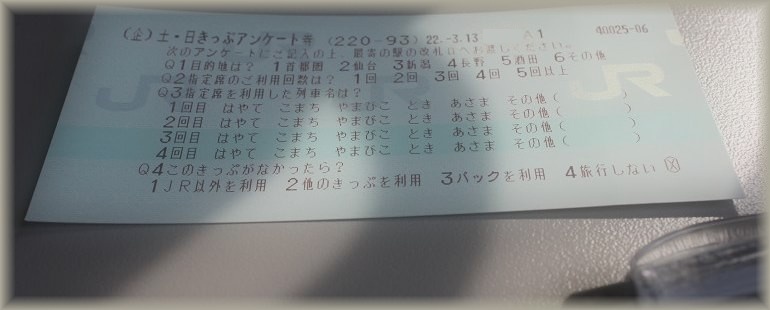

C56−96の近くには、同車の経歴を簡単に紹介するものがありましたが、そこで目についたのは「SLホテル」の文字。

12年間営業していたようで、10系A寝台車4両とオハ80形座席車1両によって営業していたそうです。

「蒸気機関車を伴う」SLホテルは、もう日本には現存していませんが、単純に寝台車をホテルとして営業しているというのは、まだ日本にも何例かあるようです。

|

|

晴れていないせいで見にくいですが、山頂はまだ雪を頂いたまま。

普通に人間が生活しているような高さのところは、もう春を迎えているというところでしょうが、人が住まないような山の上はまだまだ冬の状態のまま。

|

|

道路の野辺山駅の案内を見てみると、「JR最高地点」の文字。

まさか、ここまでJR線最高標高の駅であることを前面に押し出しているとは。。。

|

|

「JR最高地点」と表記されたものが随分と目につきますが、それだけでなく、「国鉄最高地点」と、国鉄をJRに書き換えていないままになっているものもありました。

これを見ていると、何だかここだけ時間の流れが止まってしまっているかのように感じます。

なにせ、もう国鉄の分割民営化から23年なのですからね・・・。

|

|

「観光記念入場券」と「オレンジカード」を「好評発売中」だそうです。

今まで、何か大きな特色がある駅に下車したことがなかったので、JR線最高標高駅に来たという記念として、何か適当に買っていこうかな・・・?

後々、想い出になるわけだし、死ぬまでにもう一度野辺山駅に来られるかどうか分からないわけですし。。。

|

|

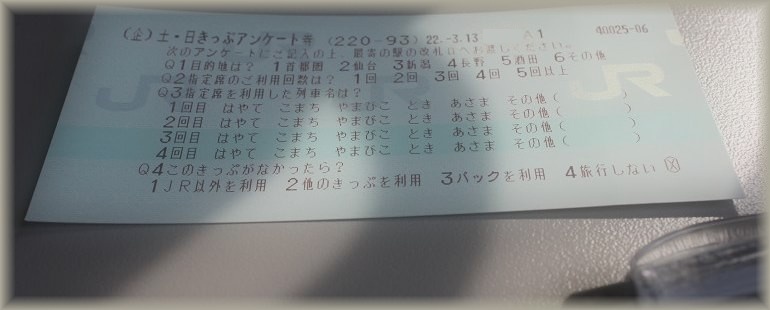

で、結局記念に観光記念入場券を買い、次の列車に乗るためにホームに出てきました。

すると、まず上りの小淵沢行きの列車がやってきました。

車両はハイブリッド気動車として知られる、キハE200形。私が次に乗る小諸行きもこれだったら良かったのですが、残念ながらキハ110系であることがもう分かっています。

(というのも、時刻表上ではキハE200形の列車には「ハイブリッド気動車で運転」の注訳が付く。それがなかった。)

・・・まぁ、試験結果が良好で今後登場する気動車に採用されるようになったら、小海線だけでなく、その他の様々な路線でも乗ることができるようになるでしょうから、今はよしとしておきますかね。

|

|

キハE200形の愛称は公募により決まり、「こうみ」となりました。

特に捻りもなく路線名そのまま・・・、ねぇ。何というか、これだったらわざわざ公募をする必要なんざなかっただろうに、と思わずにはいられません。

|

|

それから待つこと数分、小諸行きの下り列車がやってきました。

前述のように、この列車はキハE200形ではないということは分かっていたので、特に残念と思うことはありませんでしたが、既に上り列車で見てしまっただけに、何かどうしても悔しいな!

・・・だって、磐越西線喜多方〜新津間の移動のときにもキハ110系には乗っていて、これが3回目なわけで(泣)

|

小海線227D (キハ110系)

小海線227D (キハ110系)

野辺山(11:53)〜小諸(13:29)

|

|

クロスシートの窓際席(欲を言えば1人掛け)に座りたかったのですが、既に先客がいて、結局ロングシートに座ることになってしまいました。

いや、ロングシートに座って移動するということ自体には、別に不満は抱きませんが、こうして車窓を撮ろうとすると、体を極端に捻らないといけないわけで・・・。

そういうわけで、ただ乗るだけのときは良いのですが、旅のときは、ロングシートは極力避けたい存在です。

野辺山駅は、JR線で最も標高が高い駅でした。

ということは、野辺山駅を出たということは、これからはどんどん下りていくわけですね。

|

|

この車窓を一言で言い表せと言われたら、「まさに田舎」とでも言っておきましょうか。

いや、もちろん悪い意味で「田舎だ」と言っているのではなく、都会のように雑多な建造物がなければ、気に障る喧騒やピリピリした雰囲気もなく、「のどか」だということです。

窓1枚を隔てて見ているものなので、直接感じ取ることはできませんが、まるで窓をすり抜けてくるかのように、その「雰囲気」がじわじわと伝わってきました。

|

|

え〜と・・・、一応、佐久広瀬駅に停車しています。

こちらはホームとは反対側ですが、いくらホームと反対側とはいえ、民家もなければ、道路の1本や2本もありません。

ホーム側はもう少しマシなのですが、駅でありながら周りにはほとんど民家がない・・・。

とまぁ、そういったこともあって、テレビでも見かける、某氏の秘境駅ランキングでは45位になっている、なかなかの(?)秘境駅のようです。

|

|

どうやら、佐久広瀬駅を出たあと眠ってしまったようで、気が付くと、「小海線」の小海の名をいただく、小海駅に列車が到着しようとしているところでした。

さすがに路線名を冠するだけあってか(?)、ホームやベンチはきちんと整備されていました。

小海駅は一部、折り返し列車が設定されていて(上りも下りも)、左に写っているキハ110系も、小諸行きの下りの折り返し列車のようでした。

|