|

と、まぁそういうわけで気がついたら中込駅に停車していたわけですが・・・。

上の方に何だかイラストがたくさん飾られているのを見逃しはしませんでした。

目をこすってよく見てみると・・・。

|

|

そこにあったのは、イラストはイラストでも、列車に取り付けるヘッドマークでした。

どうやら、これらの飾られているヘッドマークは、今まで小海線で運転された臨時列車や団体列車で実際に使用されたヘッドマークのようです。

それを廃棄せずに保存して、しかも駅のホームで誰もが見ることができるように展示されているということには、驚くを越えて感嘆の息を漏らしました。

|

|

「佐久酒造号 第3回 武田信玄の旅」というヘッドマークも(同列車は1990年4月に運転)ありますが、これは今の戦国武将ブームの先取りだったのかな?(笑)

いや、まさかね・・・。 |

|

真ん中やや左の「RESORT EXPRESS」のヘッドマークの背景は、雪を頂いた山々(八ヶ岳連峰か?)ですが、遠目には海にも見えなくありません。

これを海と思いこむと、「海のない長野県を走る列車に、どうして海なんだ」と思わずにはいられません。

|

|

ずっと山を走ってきた小海線ですが、そこから一転して、住宅地やゴルフ練習場がある郊外を走ります。

標高で言えば、野辺山駅からどのくらい下りてきたことになるのでしょうかね?

|

|

岩村田駅を発車すると、列車は単線非電化のローカル線らしからぬ、高架線を駆け上がっていきます。

物凄い勢いで沿線の建物や木々を見下ろせるようになりますが、さてなぜ高架なのでしょうか・・・?

|

|

その理由は、岩村田駅の次の佐久平駅が北陸新幹線との接続駅で、地上を走る北陸新幹線を、小海線が高架で跨ぐようになっているため。

地上が在来線で、高架が新幹線というのはごくごく普通のよく見かける形態ですが、それが逆になっているというのは、この佐久平駅が唯一の存在です。

何だか、新幹線を在来線列車から見下ろせるというのは、こちらが偉くなったような気がして、気分が良いですね(笑)

|

|

乙女駅を出ると、進行方向右側に架線柱と線路が見えてきます。

この正体は、終点の小諸駅で接続している、第3セクターのしなの鉄道の線路。

しなの鉄道線が国鉄・JR東日本だったころから、既にこの並走はありましたが、線路の戸籍上はそれぞれ信越本線・小海線となっていて、重複はしていませんでした。

というのも、小諸駅はしなの鉄道線(信越本線)と小海線の両方が利用できるものの、乙女駅と東小諸駅は小海線にしかホームがなく、しなの鉄道線の列車では利用できない(物理的に停まれない)のです。

恐らく、それが戸籍が重複しなかった理由だったのではないでしょうか。 |

|

そして13時29分、227Dは時刻どおりの終点の小諸駅に到着しました。

5番線の到着でしたが、隣の4番線にもキハ110系がいたということで、4・5番線ホームには両車のディーゼルエンジン音が響き渡り、結構騒がしい!

ちなみに、ホームには各駅への標準所要時間表ならぬ、「小海線各駅の標高一覧表」がありました。

それによると小諸駅は663.4mで、小海線の駅にあっては1番標高が低いようです。

しかし、数値的には決して低いとは思えません。それでも、他の駅が他の駅ですから、どうしても低く思えてしまうのは、致し方ないことですかね(笑)

|

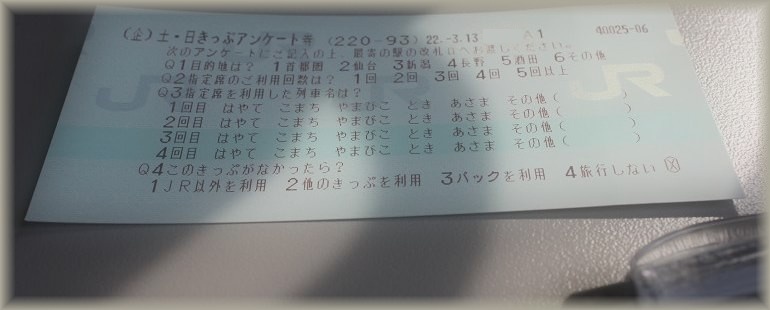

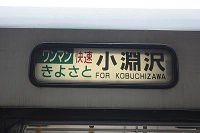

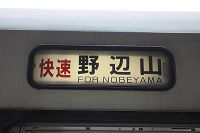

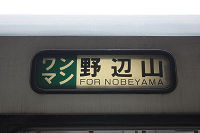

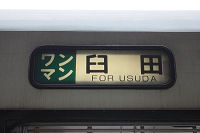

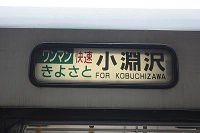

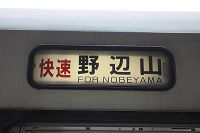

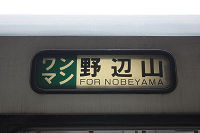

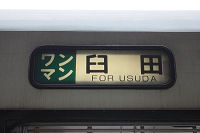

唐突ですが、上にある23枚の方向幕の画像は全て、行き先表示の方向幕が、「小諸」から「小海」に変わるまでの間の撮影したものです。

表示を指定のものに変えるまでの間に、色々な内容が記されたコマを見ることができるのが、方向幕の面白さの一つですが、

「快速たてしな」や「快速きよさと」など、列車名付きの快速列車の幕があったり、(現在、小海線は快速列車自体がない)

現在は設定のない「臼田」行きの幕があったりと、見ていて結構楽しめました。

こればかりは、一発で表示が切り替わる、今時のLEDではできない芸当ですね。

|

|

小諸駅を通る信越本線は、1997年の北陸新幹線開業により、横川〜軽井沢間は廃止となり、軽井沢〜篠ノ井間はしなの鉄道へと移管されてしまいました。

小諸駅はJR東日本の運営となっている小海線が来ているので、小諸駅自体が完全にしなの鉄道の駅となったわけではありませんが、駅舎についていたのはしなの鉄道のマーク。

JR東日本のマークは付けられていませんでした。(その近くのみどりの窓口のある建物?にはあった)

|

|

駅舎内。左下に見えている黒いかごがあるところは、無人の野菜販売所。

今でも、畑の近くに代金と引き換えに野菜を持っていってもらう無人の野菜販売所が結構ありますが、それが駅の中にあるというのは面白いですね。

ところで、しなの鉄道線のポケット時刻表が50円で販売されていましたが、この手のポケット時刻表というのは、みどりの窓口の脇あたりに積んであって無料で持っていける・・・、という印象があります。

JR以外の鉄道会社だと、また事情が違うのでしょうかね?

|

|

次に乗車するのは、13時40分発の軽井沢行き。

土・日きっぷは北越急行ほくほく線、伊豆急行線など、JR以外の路線も一部利用することができますが、しなの鉄道は対象外なので、別にしなの鉄道線の乗車券を購入する必要があります。

これは、しなの鉄道が「JRの信越本線の切り捨てによって誕生した」という経緯があるからなのかな、やはり。

|

|

「まもなく13時40分発の軽井沢行きが・・・」と、乗車を催促する放送が流れたので、さっさと改札を通って、軽井沢行きが発車する3番線へとやってきました。

しなの鉄道では、JR東日本から引き継いだ169系が今もなお現役(4本)で、このしなの鉄道の169系が、今日本で唯一現役の「国鉄・JRの直流急行形車両」となっています。

そういうわけで、「169系にあたったら嬉しいけどな〜」など思っていたところ、運よく車両は169系!

塗装が違えど、片開き2扉という造り、整然と並ぶ開閉可能な窓が、急行形車両であることを強く実感させます。

|

|

車内は、原形のボックスシートではなく、リクライニングシートに換装されていました。

そのため、「いかにも急行形車両(169系)!」といった雰囲気はありませんが、それでもこの車両は紛れもなく「日本唯一の直流急行形車両」です。

なお、リネンがかけられていませんが、頭がつくところの後ろ側にマジックテープはなかったので、常時かけられていないようです。(というか、かけられないわけですね)

|