Page:110 ※各画像はクリックすると拡大します。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

新青森にやってきました[①]。1986年11月の国鉄最後のダイヤ改正と共に誕生したこの駅は、当初から、将来的には新幹線との接続駅になることを想定していて、その24年後に、当初の目的は無事に達成されました。 ホームの端には雪が積み上がっていて、そこは立入禁止となっていました[②]。ホーム上から除雪した雪を捨てている場所なのか、それとも、列車が届かない=除雪する必要がないということでずっと放っておいたらこうなったのか。その向こうを見ると、そこには、相も変わらない大雪が降り続けていました[③]。線形の悪さとはまた違った険しさがあります。 青函連絡特急がやってこなくなってから早約2年。列車そのものは見られなくなりましたが、ホーム上には、あの懐かしき時代を思わせる遺物がありました。そう、789系や485系の停止位置目安のステッカーです[④] [⑤]。789系は、札幌〜旭川間のライラック号に転身し、485系は、白鳥号で見せた”485系最後の定期特急運用”の輝きと共に鉄路を去りました。 青森行きの普通列車がやってきました[⑥]。5両編成という、そこそこ長い編成です[⑦]。新青森駅では、新幹線の利用に絡んだ乗り降りが多く、全車両が片開き1扉となる特急つがる号は、結構乗り降りに手間取り、場合によっては、所定の停車時間で発車できないこともあります。その点、両開き3扉を備える701系は、乗降性には優れています。 |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| ↓ | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

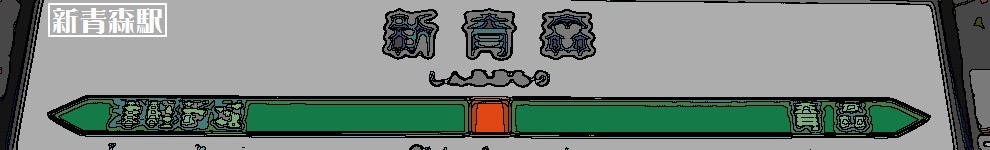

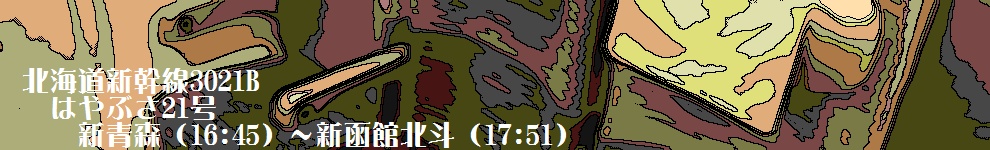

新青森駅の在来線ホームは、島式1面2線の構造となっていて、新幹線と接続する連絡特急が発着していた駅の割には、かなり小ぢんまりとした構造です[①]。「それでも十分だったから」というわけではなかったようで、実際、新青森に着いた特急列車は、その場で折り返しをすることはできず、ひとつ先の津軽新城駅まで回送してから、車内整備と折り返し作業を行っていました。 新青森駅から、青森の市街地が少し見えます[②]。青森駅の真上を通過するベイブリッジは、やはり巨大であり、その姿は、ここからでも視認することができます。橋の構造物に隠れてしまっていますが、三角形をした形状が特徴的な、青森県観光物産館アスパムも見えます。 在来線改札口[③]。3レーンではありますが、自動改札機も導入されています。新青森駅は、開業当初は1面1線の無人駅で、普通列車も一部は通過していたのが、新幹線が通り、自動改札機が入り、在来線特急が来て、みどりの窓口が置かれ、有人駅になって、土産物屋が出店して・・・と、恐ろしいまでの大出世を遂げました。 2010年8月に撮影された、新青森駅と青森駅の周辺の空撮写真[④]。新幹線の駅を新青森に置く代わりにスイッチバックを不要とするか、スイッチバックをしてでも青森駅に併設するのかは、論争を巻き起こしたようですが、まあ、1駅隣・3.9kmで済むくらいだったので、これで良かったのでしょう。ただ、新函館北斗駅は、ちょっと・・・、ですよねぇ・・・。 新青森駅前の様子[⑥] [⑦]。その雪の多さは、いまさら改めて触れるまでもありません。真の中心駅たる青森駅とは異なる場所なので、街の賑わいに欠けるのは、もはや致し方ないことなのでしょうが、ここに新幹線が来るのが2010年ではなく、もっと早くであったならば、また違った展開もあったかもしれません。2010年なんて、もう青森市の発展もとうに済んだころでしたからね。 停車している新幹線の姿が見える、ガラス張りの開放的な造りが特徴的な新青森駅舎[⑧]。駅舎の上から下まで、新幹線のみならず、駅の構造そのものが見えるようなガラスの面積の広さは、特筆すべきものがあります[⑨]。今はあまり聞かなくなったような、死語になりかけた少し古い言葉で言うと、”スケルトン”というところでしょうか。 北海道方面へと伸びていく高架橋[⑩]。この先には車両基地があるので、新青森開業のころから、線路は更に北に向かってはいましたが、そこを走るのは回送列車だけだったのが、今は営業運転をする列車も走っています。上野駅で「札幌行き」の表示を見たときの感動。あれを新幹線でもう一度体験するのは、2031年の春です。 本州に別れを告げて、私はいよいよ北海道へと入ります。16:45発のはやぶさ21号に乗り、新函館北斗を目指します[⑪]。本当は、新函館北斗まで停まらない、はやぶさ23号の方が良かったのですが、つがる6号に接続しているのは、各駅停車の21号の方で・・・。 北海道新幹線の開業によって中間駅となった新青森駅[⑫]。ひとつ先の隣の駅として、「奥津軽いまべつ」が駅名標に刻まれています。東北新幹線八戸開業〜新青森開業までの間が約8年、新青森開業〜新函館北斗開業までの間が約5年3か月だったので、新青森駅が新幹線の終点駅だった時代は、実は八戸駅よりも短いのです。 紫色の細帯に・・・、北海道の大地を象ったロゴマーク[⑬]。おお、これは、紛れもなくH5系ですね[⑭]。しかし、以前のページでも言及したように、H5系は、北海道まで至る列車に専属で使われているわけでもないので(E5系と共通運用)、ただの新青森行きに充当されることもあります。この列車は、新青森止まりのはやぶさ17号でした。 |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| ↓ | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

昨日、仙台でH5系を見て、今日、新青森駅でまた目撃しました。2度も見たからには、今度は乗ってみたい。E5系とH5系では、外観のみならず(細帯の色とロゴ)、内装にもいくらかの差異がありますからね。北海道へ上陸するための列車には、やはり”北海道の新幹線で”・・・という私の願いも空しく、案の定、E5系がやってきました[①]。ま、世の中こんなものです。 新青森〜新函館北斗間の営業キロが100km未満であれば、グリーン車に乗ってもいいかなと思いましたが、実際の数値は、148.8kmでした。惜しくもなんともないですね。というわけで、ここはおとなしく普通車にします[②]。ただし、この程度の区間で指定席をとるのは、とてももったいないので、”普通車の空席が利用できる”特定特急券で乗ります(自由席料金に同じ)。 新青森を発車しました[③]。在来線(海峡線)と合流するのは、新青森から29.5kmほど離れた地点なので、そこまでは、新幹線らしい走りを見せるべく、順調に速度を上げていきます。新青森を発車し、ほどなくして右手に見えるのは、盛岡新幹線車両センター青森派出所であり、この車両基地は、4本の留置線と洗車機を備えています[④]。 今日は天気が悪いということもあって、普段よりも辺りが暗くなるのが早いです[⑤]。雪と木々に囲まれた、人の気配をあまり感じさせないような車窓は、この列車が、これから本州の果てに向かっていくのだということを暗示しているかのように感じます。 津軽今別、もとい、奥津軽いまべつに到着します[⑥]。もはや言わなくても分かることかとは思いますが、奥津軽いまべつ駅の利用客は極めて少なく、2017年の1日平均の乗車人員は、僅か33人でした。安中榛名が298人(2018年)、いわて沼宮内駅でも83人(2018年。新幹線のみ)なので、その恐るべき少なさが分かります[⑦]。 |

||||||||||||||

TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |