Page:71 ※各画像はクリックすると拡大します。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

富山に到着しました[①]。北陸新幹線が開通したことで、富山駅を含む北陸本線の区間は、第三セクターに経営分離されましたが、これにより、富山駅は、全国の都道府県代表駅で唯一、JRの在来線幹線が通らない駅となりました。 現在のダイヤでは、日中に定期のかがやき号はありませんが、11時台を除く、富山発10〜15時台の各時間帯には、それぞれ臨時のかがやき号のスジが用意されています。今日は日曜日ということで、臨時のかがやき号の運転があるようです[②]。需要予測の結果と言えばそれまでですが、日中でも、はくたか号とかがやき号を1時間おきに交互に出す、30分ヘッドくらいの本数は欲しいものです。 北陸新幹線富山駅は、2面4線の構造で、通過線はありません[③]。近頃の潮流に乗ってか、ホームドアも最初から設置されています。その拠点性の高さと駅の前後の線形を踏まえれば、富山を通過する列車が設定されることは、まずありえないでしょう。 2018年2月の時点で、在来線ホームは、あいの風とやま鉄道の下り線を除く各ホームが、高架化を完了していました[④]。私が初めて富山で下車したのは、2011年12月のことで、私はそこから青森行きの日本海号に乗車しました。当時はまだ完全な地上駅で、どことなく古びた感じも残っていたのですが・・・、新幹線の存在も含め、生まれ変わってしまいました。 その後、2015年2月にちょっとした私用で再度富山に行ったのですが、そのときも、まだ新幹線は開業前であり、各ホームも地上にありました。それを最後に、富山駅の印象が更新されていない私にとっては、もう何が何だか・・・[⑤] [⑥]。駅構内にある案内標示に従ってヨタヨタと出口を目指す様は、まさに旅慣れていない県外人のソレ。 駅の一部が高架化されたことによって、路面電車がその高架下に入ってこられるようになりました[⑦]。富山市内の路面電車は、駅の南方に路線を持つ富山地方鉄道のものと、駅の北方に路線を持つ富山ライトレールのものと、2つが存在していますが、2020年3月に、南北それぞれの路線が高架下で接続され、一体的な運行が開始される予定となっています。 南口の駅舎は、新幹線の高架の躯体と一体化しています[⑧] [⑨]。高架下に造られた空間は、明るく開放的であり、県都の玄関口にふさわしいものとなっています。JR西日本の在来線は、高山本線が残っていますが、在来線ホームの管轄は、あいの風とやま鉄道に移管されているので、高山本線を利用する場合でも、同社の改札口を通ることになります。 南口駅前の様子[⑩] [⑪]。このときの大雪で、富山市では、2月13日に84cmの積雪を記録したとのことですが、その後だいぶ融けたのか、つい5日前にそれほどの数値が記録されていたというようには、あまり思えませんでした。 市街地を走ってきた路面電車が、富山駅の高架下に入ります[⑫]。そしてその路面電車は、本当に駅の高架下に収まります[⑬]。新幹線・在来線と直結しているという利便性はもちろんのことですが、高架が大きな屋根を兼ねるので、雨や雪に濡れにくくなるということも、この形態を採用したメリットとしてもたらされています。 |

|||||||||||||

|

|

|||||||||||||

| ↓ | |||||||||||||

|

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

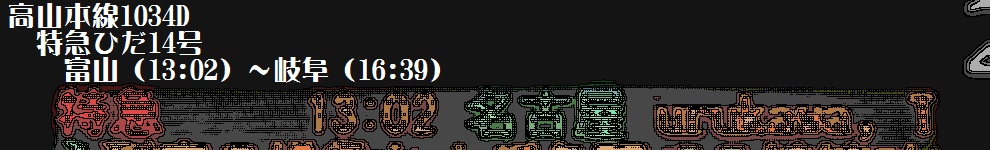

駅前に積もっている雪[①]。後から記録を掘り返してみたところ、この日の富山市の最高気温は3.1度で、”高くもなく、低くもなく”というところでしたが、やはり陽射しが出ているということが大きいのか、だいぶ融雪が進んでいるように感じられました。ご存知の通り、雪への陽射しの照り返しというのはなかなか強烈なもので、体感的にはかなり暑かったです。 路面電車が通過するところを、歩行者が横断することもできるようになっていますが、踏切の警報機はありません[②]。列車は低速で走行しますし、その接近は「見れば分かる」ことは間違いないのですが、よくよく冷静に考えてみると、ちょっと不思議でもあります。歩行者のみの通行帯なら、ちょっとした警報機があっても良いような気も。 新幹線が開通し、見違えるように立派になった富山駅[③] [④]。新幹線が開通する以前の仮駅舎の頃は、とても県庁所在地の代表駅とは思えないような雰囲気(”仮”駅舎というのは、そういうものですが)でしたが、まあ本当に逞しく(?)なったもので・・・。ガラス越しには、停車する新幹線が見えますが、富山駅の新幹線の高架は、やや低めなので、それが大きく見えます。 南口側に展開される市街地[⑥] [⑦]。見ての通り、送電用の電柱は見当たりませんが(埋設が済んだのでしょうか?)、その分、路面電車の架線が目立ってしまっています。地下鉄で採用されている第三軌条方式や、蓄電池方式を採用すれば、路面電車のある街並みは、より一層美しく・・・と思うのですが、特に前者だと、いかにして歩行者や車への”誤爆”を防ぐかが問題となります。 富山地方鉄道は、高速バスの運営事業者でもあります[⑨]。富山からも、全国各地へ向けてバスが運行されていて、金沢行きという便もあります。九州新幹線が全線開業した後、新幹線のあまりの高さや不便さ(かつての在来線の主要駅に停まらない)のために、博多〜熊本間のバス需要が高まったそうですが、金沢〜富山ではどのような状況になっているのでしょうか? 駅のコンビニの入り口に置かれたマットに、E7系/W7系の姿が描かれています[⑩]。本当にどうでもいい話ではあるのですが、E5系/H5系は、帯色で判別ができますが、E7系/W7系はそれができないので、「E7系が(W7系が)描かれています」と、片一方で言い切ることができないのですよね。だから、ああやって併記するしかないのです・・・。 ここからは高山本線に乗車します。ということで、在来線のホームにやってきました[⑪]。向こうに見えているのは、高山本線の特急ひだ号です。”高山本線の列車は、主に切り欠きホームを使用する”という原則は、私が知っている地上駅時代の頃から変わっておらず、高架駅になっても同じです。ちょっと懐かしい感じがありますね。 在来線ホームの駅名標[⑫]。管轄があいの風とやま鉄道になったので、駅名標のデザインも、それに基づいています。JR西日本様式のものは、在来線では見られなくなりました。高山本線の隣の駅は、西富山です。 13:02発の特急ひだ14号に乗車します[⑬]。北陸新幹線が開業したことによって、北陸本線を走っていた各種特急列車は、一斉に失われてしまいました(金沢ではたくさん残っていますね)。しかし、まだひだ号が残っています。これがあることで、「富山駅から在来線特急が全滅した」という事態は、回避されました。 |

|||||||||||||

|

|

|||||||||||||

| ↓ | |||||||||||||

|

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

特急ひだ号は、JR東海のキハ85系で運転されています[①]。富山発名古屋行きの便です。先ほどの金沢駅と同様に、富山駅構内にも、積雪を防ぐための消雪設備が設けられているようであり、キハ85系の行く手では、水が撒かれていました[②]。 富山を発車して神通川を渡ると、あいの風とやま鉄道線と分かれ、非電化の高山本線を進んでいきます[④]。この西富山駅の駅名標にある「ふちゅううさか」の様子は、若干不自然です。婦中鵜坂は、2008年3月に、”3年間のみ開設する”臨時駅として誕生し、その後、2014年3月に常設駅となりました。それでも、駅名標は作り変えず、シール貼りのままというわけですね。 ”雪原”と呼ぶにふさわしい、美しい眺めの中を進んでいきます[⑤]。正直、今のこの景色でも、十分に絶景であると思っているのですが[⑥]、本州でも指折りの豪雪路線として知られる高山本線の”本領”は、富山寄りの区間では、まだまだ発揮されません。この先に、その白き銀世界が織り成す、これを容易く凌駕する眺めが待っているはずです。 速星に到着しました[⑦]。一部の特急列車が停車します。富山〜猪谷間のJR西日本管轄区間にある途中駅で、特急ひだ号が停車するのは、速星が唯一です。1日に1往復のみ、速星を始終着とする列車も設定されています。 |

|||||||||||||

TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |