Page:17 ※各画像はクリックすると拡大します。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

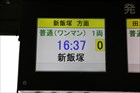

田川後藤寺です[①]。JRの後藤寺線と、平成筑豊鉄道の糸田線とそれぞれ接続しています。いま田川後藤寺に到着した列車は、折り返しの小倉行きとなりますが、キハ147形には方向幕がないため、作業員がサボを差し替えることによって「小倉行き」を掲出します[②]。 日田彦山線というのは、一切の優等列車もなく、貨物列車も走りませんので、ぶっちゃけ”地味な”路線なのですが・・・、今日の日田彦山線は、この駅にしても、そして沿線にしても、なぜだか撮影者たちがたむろしていて、やたらと騒がしいのです。それも、このような天気だというのに。「一体全体なにがあってこんなことに?」と、先ほどからずっと不思議だったのですが・・・。 その理由は、DE10形プッシュプル+SL人吉用50系客車による団体臨時列車が運転されていたからでした[③]。なるほど、どうりで撮影者たちが集まってくるわけです。彼らは当然、この団体列車が運転されることを事前に知っていますが、私はそんな情報は全く持ち合わせていなかったので、まさに不意打ち[④] [⑤]。あぁ、ついぞまともな写真は一枚も撮れず・・・[⑥]。 駅前の様子[⑦]。一方、2年半前に訪れたときに撮影したものがこれ。駅を出てすぐそこにある店舗が変わってしまっています。たかが2年半、されど2年半。しばらく訪れない間に、田川市の街も移り変わってしまいました。 平成筑豊鉄道も、JR九州も、どちらも自動券売機を導入しています。しかし、その筐体はだいぶ異なり、前者は、ラーメン屋や定食屋にでもあるような食券タイプのもので[⑨]、後者は、ごく普通のタッチパネル式の自動券売機です[⑩]。それに、高額紙幣も使えます。拭えないこの格差・・・。 日田彦山線をこのまま進み続けることはできないので、新飯塚へ至る後藤寺線に乗り継ぎます[⑪] [⑫]。後藤寺線は、全長13.3kmの非常に短い路線ですが、その両端で筑豊本線と日田彦山線に接続することによって、田川市と福岡市を短絡(JR線において)するとともに、今回のような「意味不明な経路」を構築する際の選択肢を増やしてくれます。 平成筑豊鉄道では、そのほとんどの駅でネーミングライツを販売しています。そのうち、田川後藤寺・田川伊田・豊前大熊・大藪の4駅の命名権は、福岡市に本社を置く小売業「ミスターマックス(MrMax)」が取得していて、それらの各駅では、愛称が「MrMax○○」となっています[⑬]。なお、ミスターマックスは茨城(私の出身地)にもあるので、その存在は以前から知っていました。 |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| ↓ | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

1両編成のキハ40形に乗ります[①]。列車運行上の最小両数で、乗っている人もこの程度[②]というところが、後藤寺線のローカル線っぷりをよく表しているとも言えますが、それでも後藤寺線では、終日に渡って毎時1〜2本は運転されているので、JR九州としては、極端に輸送量の少ない路線とは見なしていないようです。 後藤寺線で最も特徴的で面白い区間と言えるのが、田川後藤寺〜船尾〜筑前庄内間でしょう[③]。車窓に巨大なセメントプラントが見えると、まもなく船尾に到着しますが、その船尾駅は、周囲をセメントプラントや石灰石の鉱山に囲まれた中に位置するという、非常に特殊な環境にあります[④]。ただ、後藤寺線でここに通勤する人は、ほとんどいないでしょうけれども・・・。 船尾駅を出てからも、しばらくは、車窓に工場の施設が見えたり、積み上げられた石灰石が見えたりと[⑤]、およそ普通の鉄道路線らしからぬ車窓が展開されます。東芝の事業所へ向かう専用線ともいえるような、鶴見線海芝浦支線の非電化版(?)と称したくなる雰囲気を有している船尾駅の前後ですが、海芝浦とは違い、船尾は誰でも乗り降り・出入りできます。 残念ながら、この極めて特徴的な車窓が見られるのは、船尾を発車してからしばらくのところまでで、そこからトンネルを抜けて山を越えると、あとは普通のローカル線の車窓に戻ります。終点の新飯塚付近まで至れば、窓越しに見えるのは、ごくごく普通の住宅地の風景です[⑥]。田川後藤寺から23分の乗車時間で、列車は新飯塚に到着しました[⑦]。 |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| ↓ | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

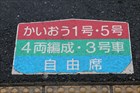

筑豊本線と接続する新飯塚にやってきました[①]。「新」を冠する駅ではありますが、ひとつ隣の飯塚駅よりも主要な駅であり、1日あたりの利用客数も、飯塚駅の4倍ほどあります。ただし、時刻表の路線図などでは、飯塚駅が市の代表駅として取り扱われています。 しばらくの間、非電化路線を走る気動車に乗り続けてきましたが、次は筑豊本線に乗るので、電車に乗ることになります[②]。若松〜原田間を結ぶ筑豊本線のうち、折尾〜桂川間は、2001年に電化されましたが、若松〜折尾・桂川〜原田間は非電化のままです。この結果、筑豊本線は、ひとつの路線が非電化・電化・非電化と移り変わる路線になっています(他、函館本線は電化・非電化・電化)。 筑豊地域の中心都市であるとともに、福岡市近郊のベッドタウンでもある飯塚市の中心駅となっているのが、ここ新飯塚です。駅周辺にはマンションなども並び、駅から約1km離れたところの本当の市街地とはまた別の市街地が形成されています[③]。やけにわざとらしく「自由通路」と書いてあるこの橋上駅舎は、2001年に完成したもので、それまでは、駅舎は西口(こちらとは反対側)にだけありました[④]。 駅前から僅かにその姿を見ることができる「ビジネスホテルセンチュリー」[⑤]は、2015年8月にお世話になったホテルです。なぜ、と聞かれるとちょっと困ってしまいますが、私は、県庁所在地などの大きな街ではなく、小規模〜中規模の街にある宿に泊まるのが好き(過去の事例では、駅で言うところの新飯塚、厚狭、幌延、一ノ関など)です。 通勤・通学路線として機能している筑豊本線ですが、朝晩には、通勤特急として特急かいおう号が運転されています[⑦]。日中には走っておらず、運転される時間帯が偏っているため、”部外者”からすると、乗車のための難易度はやや高いです。しかし、JR線の全線乗車という目標を失った今、「全愛称付き列車コレクション」をするのも面白いかな、と最近思っています。 |

||||||||||||||

TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |