Page:46 ※各画像はクリックすると拡大します。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

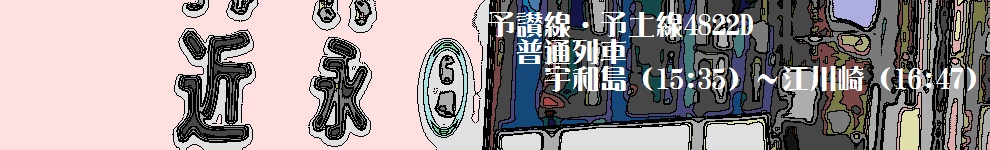

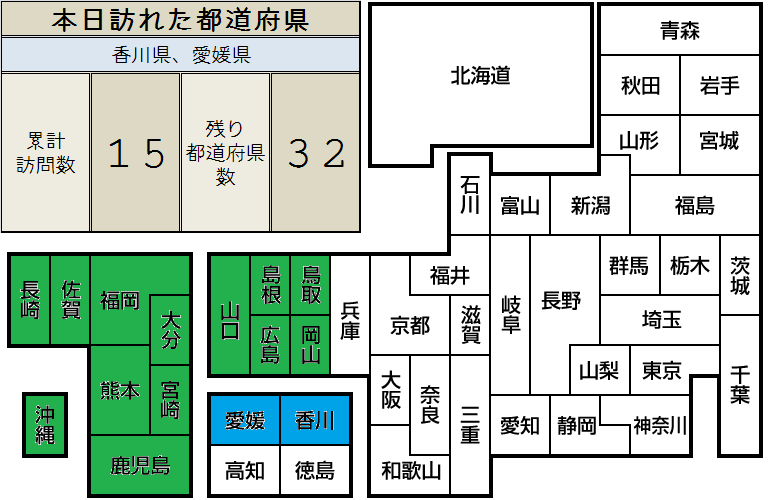

見るからに”怪しい(褒め言葉です!)”風貌をしたこの車両が、窪川行きの普通列車です[①]。「四国を新幹線が走っている!?」などとして話題になっている、あの車両です。「平面的な0系の顔」というのも、なかなかに怖いものですが、ちょうどのその前照灯の部分に、キハ32形本来の前照灯が配置されているため、より一層不気味な面構えに。 北宇和島を出ると、予土線と予讃線はすぐに分かれます[②]。予土線は1974年になってようやく全通した路線ですが、北宇和島〜近永間は、1914年にその先陣を切って開業した、最も初期からの営業区間であり、やはり線形は良くありません[③]。その結果、北宇和島〜江川崎間は、最高速度がたったの65km/hに抑えられています。 ガワは0系を再現した姿にされ、それが大きな話題を呼びました。車内にも、一部に0系の転換式クロスシートが配置され、「当時の座り心地」を体験できるとされていますが、このときは、更に車内でプラレールが展示されていました(現在は終了)[⑤]。試みとしては面白いと思いますが、逆に言えば、この展示棚を置くためにいくらかの座席を潰しても問題ない程度の輸送量であることが暗示されています。 16:11に近永に到着[⑥]。反対列車との行き違いのために、ここで5分停車します。乗車が結構ギリギリのタイミングで、宇和島駅では車両の外観をあまり見られていなかったので、ここで改めて観察してみました[⑦]。0系をイメージしたということで、屋根上に取り付けられていた静電アンテナも、見事に再現されています(非電化区間しか走らないので完全に無意味!)[⑧]。 窪川方の先頭部分[⑨]。平面的な顔のままになっている宇和島方とは異なり、こちら側には、0系の丸みを帯びた顔や排障器を再現するためのパーツが取り付けられているため、より0系に近い姿を実現しています。運転士にとっては、「なくても良いもの」がついているせいで、視界に悪影響が出ているような気がして、ちょっとかわいそうですが。 青とも緑ともつかない、何とも言えない深みのある色をしている四万十川[⑪]。旅客需要が少ない予土線にとっては、この四万十川は重要な観光資源であり、この清流と風を感じながらのんびりと旅ができるトロッコ列車も運転されています。 運賃表示機[⑫]。予土線の運賃を表示する部分とは別に、東海道新幹線の開業当初に存在した駅が一覧として示されています。品川、三島、新富士、掛川、三河安城は、このときはまだありませんでした。これだけ駅が増え、通過待ちも格段に増えながらも、現在のこだま号は、東京〜新大阪間を4時間未満で走破します(開業当時に名古屋、京都のみに停車していたひかり号が4時間)。 下車駅の江川崎に着きました[⑬]。今日はここで移動を終了し、宿泊します。沿線の街の規模が規模なので、宇和島を出てしまうと、その先はなかなかきちんとしたホテルが見つからなくなります。そのため、当初は、今日のうちに高知まで行こうと考えていました。 江川崎を発った窪川行きの列車[⑭]。四国の山あいを走るローカル線に、軽やかな音を残しながら、1両の列車が消えていきます。 |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| ↓ | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

下灘駅で見かけたらぶらぶベンチは、江川崎駅にも設置されています[②]。その上に示されているように、江川崎は、夏には非常に暑くなる地域として知られていて、過去には41度も記録しています。 「では、冬はどうなのか?」というと、そこはさすがに冬らしく冷えるもので(冬まで暑いということはありません)、壁に掛けられた温度計によると、現在の気温は9度となっています[③]。一方、極寒の地・陸別町は、冬には氷点下30度を記録することもありますが、夏は夏で30度を超えることもしばしばあります。極端に暑い場所・寒い場所というのは、案外そのようなものです。 無人となった江川崎駅[④]。近永とともに、予土線の中間駅としては主要な駅に位置付けられますが、列車が発着しない時間帯は実に閑散としているものです。駅も、市街地からは外れた狭隘な場所に位置していて[⑤]、細い一本道を辿ったその先にあるというような立地になっています[⑥]。 |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| ↓ | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

ここ江川崎で宿泊するのは、川を渡った対岸にある「ホテル星羅四万十」です[①]。ビジネスホテルを愛する私としては非常に珍しく、どちらかというとリゾートホテルに近いような形式の宿です(江川崎にビジネスホテルなどないという事情もありますが)。駅からの距離は約1.9kmで、歩くと約25分と、大荷物を抱えた身には決して優しくない道のりで、駅への無料送迎サービスを使いました。 いつも洋室のビジネスホテルを利用しているということで、今回は和室を選択してみました[②]。たまにはこういう選択も良いでしょう。和室なので、靴を脱ぐ「玄関」という概念が存在していることが、ある意味では新鮮に感じられます[③]。 部屋は10畳です[④]。最大4人での利用にも対応した部屋なので、そこを1人で使うとなれば、当然かなり広々としたものに感じられます[⑤]。部屋の中をうろうろと歩くことができます。それでいて、改修工事のために部屋からの眺望が悪くなっているということもあって、値段は素泊まりで6804円と、「4人部屋を1人で使っている」割には、かなり安いものでした。 「素泊まり」の場合でも、単品で料理を頼めるレストランは利用できるので、今回はそこで夕飯を食べます。フロントに電話をし、何時ごろに何を食べるのかを予め伝えたら(このホテルはそのような方式を取っているようです)、しばらく暇な時間が続くということで、ホテルを出て、四万十川に架かる橋のところへと行ってみました[⑦]。川の流れは穏やかで、それはまさに”清流”でした。 18時台も半ばになってくると、さすがに空も暗くなってきました[⑧]。今回の旅も、2月7日に出発して、早くも1週間が経過しました。普段であれば、そろそろ「帰り道」に入る頃合いですが、今回の旅においては、これから中盤戦に入るか否かというところであり、終了はまだまだ先です。ちょっと冷える寒空で、自らの旅のスケール感を改めて実感します[⑨]。 このホテルがある四万十市西土佐は、環境省から高知県で唯一の「星空の街」に認定された地域です。十分な機材や環境がなかったために、この程度の写真しか撮れなかったことが残念ですが、その星空は、たしかに綺麗なものでした[⑩]。この星空を目当てとして、もう一度泊まりに行ってみても悪くはないかも、と思うくらいでした。 予約した夕飯の時間帯になったので、レストランへ行きましょう[⑪]。一人旅の人間が利用するのにはちょっと気恥ずかしい、やや小洒落た空間ですが、ここは14室しかない小ぢんまりとしたホテルです。私のその姿を目撃する人もそう多くはないはずですから、ここはひとつ、勇気を持って。 今回の旅は、「学生時代の最後を飾る旅。とにかく悔いのないように」と考えて、予算はふんだんに用意しました。そのため、食事についても、「カネをかけられそうなときは存分にかけて良い」ということにしてあります。ということで、土佐和牛重にビール、焼酎、アイスとやりたい放題[⑫] [⑬] [⑭]。もうお金のことなんて全く考えてもいません(都合、5,060円)。 |

||||||||||||||

TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |