Page:98 ※各画像はクリックすると拡大します。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

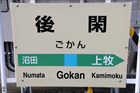

後閑にやってきました[①]。どこか別の路線と接続しているというわけではない、上越線の単独駅です。構造上は2面3線ですが、うち中線部分に鉄柵を立てているので、実質的には2面2線です[②]。快速SLぐんまみなかみ号の停車駅となっています。 「長岡・新潟方面」・・・、ん? さんずいに写、ですか?[③] 状況的に、「新潟」と言いたいのであろうことは分かりますが、さんずいに写とは、いったいどういうことか。実はこの漢字、普段よく使う”潟”の異体字で(超厳密には、”瀉”の簡体字)、1981年に”潟”が常用漢字に加えられて以降は、急速に使われなくなり、今では新潟県内にのみ残っているとされています。 灰色系の色で仕立てられた、落ち着きのある風合いの駅舎[④]。写真に写っている通り、簡易Suica改札機が設置されていて、後閑駅はSuicaの利用可能圏内にあります。当時は、みどりの窓口(写っていますね)があり、駅員も配置されていましたが、この2か月後の2018年4月20日からは、みどりの窓口が閉鎖されただけでなく、駅員も無配置になりました。 さて、ここから何をしようというのかといえば、路線バスに乗ります[⑤]。後閑駅は、上越新幹線にある上毛高原駅と同一の駅であると見做されていて、営業キロは同じとなっているほか、どちらか一方で途中下車し、もう一方の駅から乗車するということも可能です(他には、三ノ宮と新神戸などに事例あり)。私は、これからそれをやります。 というわけで、路線バスに乗車して、上毛高原駅を目指します[⑥]。後閑で途中下車をし、上毛高原から下りの新幹線に乗るというわけです。三ノ宮と新神戸であれば、間に地下鉄が走っていますし、また都市規模上、そういう需要も少なからずあるかとは思いますが、後閑と上毛高原でこれをわざわざやる人は、あまりいないでしょう。 この路線には、下牧というバス停があるようです[⑦]。上越線にも上牧という駅がありますが、こちらには、下牧はありません。上があれば下がある、ということのようですね・・・。あ、ちなみに、”中”はありませんでした。 |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| ↓ | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

路線バスで上毛高原駅にやってきました[①]。初期の旅程案では、上越線を水上まで乗り、さらに越後湯沢まで移動して、そこから新幹線に乗る予定でした。ただ、新幹線の特急料金が、上毛高原〜新潟でも、越後湯沢〜新潟でも変わらないということを知り(もっと言うと、浦佐〜新潟も同じ)、「だったら、上毛高原から乗る方がお得では」と考え、このようにしました。 後閑駅前には、それほどの雪はありませんでしたが、上毛高原駅前には、除雪された雪の山がありました[②]。後閑駅からは2kmほどしか離れておらず、大きく気候が変わるというほどのことはないと思うのですが、それでもいくらかは山の方にあるということと、上毛高原駅の標高約450mに対し、後閑駅が約399mという差も影響しているのでしょうか。 澄んだ青空の下に佇む上毛高原駅[③] [④]。雪国だからこそ雪が降っていてほしい、と思う気持ちもある一方で、やはり旅行というものは、天候に恵まれているに越したことはない・・・という気持ちもあります。鉄の色というのか、とても無機質な(この茶色・・・)雰囲気のある上毛高原駅は、山あいにある新幹線の駅(=大きい)ということもあって、かなりの存在感を放っています。 駅舎内にある「tanigawa hanare」と称された場所は、2017年7月に開設された、「谷川連峰の自然を感じながら休憩ができるスペース」です[⑤]。記念撮影用の顔出しパネルも設置されていますが、instagramではなく、水上だけに(実は、ここはみなかみ町内です)、”minastagram”となっているところがポイントです[⑥]。 上毛高原駅は、上越新幹線の中でも最も利用客が少ない駅であり、駅構内も閑散としていました[⑧]。自動改札機のレーン数は、僅かに2つであり、まさに必要最小限の設備といったところ[⑨]。もし在来線であれば、それこそ後閑駅のように、みどりの窓口を閉鎖して無人化していてもおかしくないような気がしますが、全国どこを見ても、みどりの窓口と駅員がない新幹線駅は存在しません。 Maxたにがわ403号に乗車します[⑩]。普段は、越後湯沢行きの16両編成として運転しますが、このときは、ガーラ湯沢のスキー場が開設されている時期であり、16両のうちの前寄り8両がガーラ湯沢行き、後ろ寄り8両が越後湯沢止まりという設定になっていました。新潟行きのMaxとき号と高崎行きのMaxたにがわ号が併結するという事例もあります。 雪国の駅らしく、ホームは上屋に覆われ、旅客が雨や雪を浴びることはありません[⑫]。相対式2面2線のホームに通過線を組み合わせた構造とされ、後続列車の通過待ちを行うことができます。いわゆる整備新幹線ではない、モノホンの新幹線として建設されたということもあり、そのあたりの造りはしっかりとしています(整備新幹線ならば、間違いなく通過線なしとされたことでしょう)。 駅の裏手には街はなく、農村の風景が広がっています[⑬]。非常に穏やかで静かな、まさに日本の里山。夏には、この手前に見える田圃で稲作も行われ、より趣のある風景が広がります。 上り列車が通過します[⑭]。上毛高原は、基本的には1時間に1本程度しか列車が停まりません。 |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| ↓ | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

Maxたにがわ403号が到着します[①]。8両編成を2本繋いだ16両編成で運転されるので、16両全てが2階建て車両という、全国どこを見ても他に事例のない、圧倒的な存在感を持つ列車になっていると言えます。しかも、これは新幹線ということで、最高240km/hで走行します。高さ4m超の巨大な鉄の塊が240km/hで走る様は、それこそまさに威圧感すらあることでしょう。 越後湯沢までの1区間しか乗りませんが、指定席に乗車します[②]。複数の新幹線列車を指定席で乗り継ぐ場合、指定席料金は、1回しか計上しないという運賃計算上の規則があります。つまり、越後湯沢〜新潟で指定席に乗るのであれば、上毛高原〜越後湯沢は、指定席に乗ったとしても、別に割高にはならないということです。それならば、13分だけとはいっても、指定席にしておきます。 しかし、ここで乗車したのは、越後湯沢止まりの編成でした。ガーラ湯沢へスキーをしに行く人たちは乗っていない編成ということもあってか、指定席はガラガラでした[③]。そういう意味では、(本来は)越後湯沢止まりのMaxたにがわ号が16両編成で運転されているというのは、少々輸送力過剰という感もあります。時間帯的には、別に通勤需要が旺盛というわけでもありませんしね。 上越国境を超える前には見られなかったような、凄まじい雪量の銀世界に飛び込むと、列車はまもなく越後湯沢に到着します[④]。そして、9:35に越後湯沢に着きました[⑤]。北陸新幹線の金沢開業により、もはや北陸地方へ行くための乗換駅という機能は失われていますが、それでも、越後湯沢で降りる人は多いものでした。まあ、スキー場も、何もガーラ湯沢だけではありませんからね。 「あなたは今標高365m」とのこと[⑦]。上毛高原は約450mなので、標高という意味では、結構下りたことになります。かつて、上越新幹線では、下り方面におけるこの”下り坂”を利用して、一部の200系が275km/hでの運転を行っていました。ちなみに、その場合は、越後湯沢は必ず通過になってしまったとのこと(早い話が、減速しきれないということなのでしょう・・・)。 越後湯沢で後続のMaxとき307号に乗り継ぎます[⑧]。この列車が上毛高原に停車していれば、このような乗り継ぎなどしなくても済むのですが、停まらないものは停まらないのですから、まあ致し方ありません。ただ、幸いにも、越後湯沢での待ち時間は10分だけなので、それは全く苦になるものではありません。 とき312号が通過していきました[⑨]。この列車は、1日に1往復だけ運転される、東京〜新潟間において、途中大宮にしか停車しない最速達便の上り側であり、次の停車駅は大宮です。上越新幹線では、上野・長岡を通過するのは、その1往復のとき号のみですが、越後湯沢を通過する列車そのものは、特別に珍しいものではありません。 越後湯沢駅の新幹線ホームに湧く手湯[⑩]。冬場だと、外気の寒さもあって、手湯から立ち昇る湯気がより一層目立つということもあり、私の中では、”ここは越後湯沢である”ということを感じさせてくれるものになっています。 次のMaxとき307号も、16両編成で運転されます[⑫]。E4系16両編成の定員は、合計1634名であり、これは東海道新幹線の16両編成における1323名を上回ります。そのような輸送力を持つ列車が、2本続行で運転されています。しかし、このE4系も、もはや寿命は宣告済みであり、上越新幹線においても、既にE7系への置き換えが始まりつつあります(1編成924名)。 ガーラ湯沢まで行けずに取り残された編成が、越後湯沢駅の11番線に佇んでいます[⑬]。10:30越後湯沢発のMaxたにがわ408号があるので、それとして折り返すのでしょう(2019年9月現在のダイヤでは、これはE2系のたにがわ408号に置き換え済み)。下りのときは逆に、ここでガーラ湯沢から来た編成を連結し、16両になって東京を目指します。 長いトンネルを抜けて、Maxとき307号がやってきました[⑭]。このときは稼働していなかったようですが、大雪に見舞われているときは、駅構内の端に設置された消雪用の散水機が稼働し、その水を打ち浴びながら入線してきます。 |

||||||||||||||

TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |