Page:22 ※各画像はクリックすると拡大します。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

留置線に5両編成のキハ40系がいました[①]。キハ40系というと、ローカル線で運用されている車両という印象が強く、あまり長い編成を組む印象はありません(せいぜい3両程度?)ので、その中で5両編成というのは珍しいでしょう。かつて芸備線には、キハ40系による8両編成という列車もありましたが、現在は6両が最長とのこと。 さて、私がなぜ新下関駅にやってきたのか・・・。それは、ここから山陰本線の観光列車「○○のはなし」号に乗るためです[②]。下関駅でこの列車を迎えると、同駅での待ち時間がやたらと長くなってしまうため(朝の新幹線を遅くすれば・・・と言いたいところですが、「小倉行きのつばめ号」に乗りたかったので、つばめ306号に乗ることは動かせなかった)、始発まで迎えに来ました。 列車が入線してきました[③]。下関ではなく新下関を始終着駅としているのは、前身のみすゞ潮彩号と同じです。新幹線との接続を意識して・・・ということなのでしょうが、基本的にこだま号しか停車しない新下関では、イマイチ不便でしょう(が、東萩行きの上りは、名古屋からのひかり491号と接続している模様)。無理とは思いますが、小倉を始終着駅とできれば一番ですね。 ○○のはなし号は、山陰本線に入って東萩を目指す列車ですが、新下関側から山陰本線に直通することはできません。また、主要駅である下関を放っておくこともできません(かつてのトワイライトエクスプレス号は、五稜郭で機関車を付け替え、函館を無視していましたが・・・)。そのため、この列車は、山陰本線との接続駅である幡生を通過し[⑤]、一度下関に立ち寄ります[⑥]。 列車は9分で下関に到着しました[⑦]。ここでは、進行方向を変えるとともに、13分間の停車時間が設けられているため、この時間を活かして、○○のはなし号の内外をよく観察することとしましょう。 |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| ↓ | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

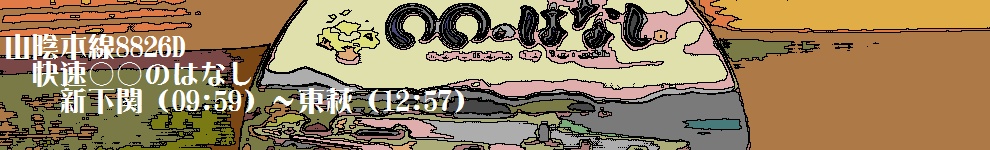

○○のはなし編成は、キハ47形2両編成。下関駅停車時の状態を基準として、小倉側が緑色、東萩側が臙脂色を基調とした塗色となっていて、2両それぞれで色が異なります[①]。窓割りを変更したり、乗降扉を1両につき1つにするといった改造は施されていますが、基本的にはキハ47形の元の形が残されています(特に前面の顔は、もはやそのままですね)。 この上り便は、東萩行きとして運転されています[②]。上り便は、素直に新下関〜下関〜長門市〜東萩で運転されますが、下り便はちょっとややこしく、東萩〜長門市〜仙崎〜長門市〜下関〜新下関と、一度仙崎支線に立ち寄る経路で運転されます。このため、運転区間は同じでも、全区間の所要時間は、上り便は3時間弱、下り便は3時間40分弱と、だいぶ異なっています。 JR西日本の公式サイトの座席表をご覧いただくと分かりやすいですが、○○のはなし号は、大雑把に言って、2号車はおひとり様拒否、1号車は6人くらいはおひとり様受け入れ可能、という座席配置になっています。今回の私の座席は「1号車2番A席」です[③]。海側の窓に相対した1人掛けの座席で、この番号を指名買いするべく、今回はわざわざ10時打ちに出向いたほどでした。 1号車の車内はこのような感じ[⑤]。1号車は和風、2号車は洋風とされていて、今回私が乗車している1号車では、向かい合わせになっている区画の足元に畳が敷かれているなど、たしかに和風な造りを意識していることが分かります[⑥]。今回は「和風」に乗ったので、次回は是非「洋風」にと言いたいところなのですが・・・、洋風(2号車)には1人掛けの席はありません・・・。 1号車の1人掛け席の座席[⑦]。横をしっかりと塞ぐ肘掛けがあり、また隣の1人掛け席との間にも間隔がある(出入りするためには必要なので、まああって当然と言えばそうですが)ので、心情的な”独立性”も確保されています。1号車の2番・4番・12番の各A・D席が1人掛け席なので、1人で乗車するときは、まず積極的に狙いたい座席です(1人掛け席は全て海側なので、日本海の眺めもばっちり)。 車内の一角にあるガラスケースでは、萩・長門・下関の手工芸品などが展示されています[⑧]。このようなガラスケースは、1号車の中に3ヶ所にあり、うち2つは窓がないところに置かれている(=デッドスペースの有効活用)のですが、写真のものは、いくら山側とはいえ、見事に窓を塞ぐように設置されています。どうせなら座席を置いて、定員を増やしてみても良いのでは、と思いますが。 下関駅では、横断幕や幟を持った駅員から見送りを受けます[⑨]。ここで駅員が持っている手旗は、下関駅停車中に、○○のはなし号の乗客にも配布されます[⑩]。ただ、このような手旗というのは、貰った直後は良いのですが、その後の取り扱いと保管には、ちょっと難儀してしまいますよね。パンフレットや乗車記念賞などと違って、素直にクリアファイルやバインダーに入るものでもないので・・・。 下関・幡生を出て山陰本線に入ると、お待ちかねの日本海がいよいよ車窓に現れます[⑪]。しかし、残念ながら、現在の空はやや曇り気味。日本海のその青さは、青空の下でなければ、真の発色と輝きを得ることはできません。 川棚温泉に到着しました[⑫]。下関を出ると、列車は、川棚温泉・小串・滝部・特牛・人丸・長門市・萩・東萩の順に停車していきます。かつての特急いそかぜ号は、川棚温泉・滝部・長門市・東萩と停車していたので、さすがにそれには敵いませんが、優等列車はもちろんのこと、快速列車すらも定期では走っていない山陰本線下関口においては、その停車駅の少なさは際立ちます。 続いて小串に停車[⑬]。下関・幡生〜小串間は、比較的列車の本数が多く、下関から(まで)45分以内で辿り着けるエリアなので、その通勤・通学圏内に入っています。ここから先は、列車の本数が格段に減ります。 |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| ↓ | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

小串から先の区間では、日本海の絶景を楽しめるように、ところどころで一旦停車するサービスが行われます[①] [②]。普通はじっくりと見ていられない景色を、その停車時間中に、心行くまで堪能しましょう。○○のはなし号が、快速列車として停車駅を絞っていながらも、所要時間では普通列車と大差がないのは、このような一旦停車が随所に設定されていることにも起因しています。 長門二見駅のやや手前で現れる、二対の岩にしめ縄が張られたその岩は、「二見夫婦岩」[③]。かねてより神聖な岩として信仰されているこの岩のしめ縄は、毎年1月2日に新たなものに張り替えられています。ただ、それまでは国道よりも海側を走っていた線路が、夫婦岩の手前で国道よりも内陸側に移ってしまうこともあって、残念ながら、列車の中からはあまりよく見えません。 このあたりで記念乗車証が配布されました[④]。JR西日本では、「花嫁のれん」、「べるもんた」、この「○○のはなし」、そして「あめつち」と、キハ40系改造の観光列車を続々導入していますが、そろそろ、JR東日本のHB-E300系のように、観光(リゾート)列車専用の形式を起こしても良いのではないかと思います。正直、このご時世に、キハ40系ベースの観光列車が新規に生まれ続けているというのも・・・。 11:26、滝部に到着しました[⑤]。簡易委託駅ではありますが、この辺りでは珍しい有人駅です。下関方面から来る普通列車のうち、一部は滝部止まりとなっていて、滝部で長門市行きの列車に乗り換えることになります。 ○○のはなし号では、上下列車共に、列車内でしか提供されない、限定の弁当やスイーツが提供されています(要電話予約)。あまり”食”には興味を示さない私ですが、「○○のはなし号の車内限定」であることや、今回の旅では予算を潤沢に用意していたということもあって、税込み2500円で提供される「長門おとずれ弁当」を予約しておきました。 滝部発車後、件の弁当の提供準備が整ったとの放送が入ったため、2号車のカウンターでそれを引き取ってきました[⑥]。中身はこのような感じで、これに320mlのペットボトルのお茶が1本ついています[⑦]。まあ、正直なところ、単純に”コスパ”で考えてしまうと、なかなか「お買い得」とは言えないと思いますが、こんなところでコンビニ弁当などを食べるよりかは、よほど栄養にも旅の思い出にもなります。 カウンターで弁当を受け取った私は、それをすぐには食べませんでした。ちょっと辛抱して、列車が再度海沿いの区間に入るところを見計らって・・・、いざ解禁です[⑧]。せっかくこのような列車に乗っているのですから、日本海が見える区間でこそ食べたいものですね。 長門粟野の手前で、粟野川が日本海に注ぎます[⑨]。この辺りの水は、青というよりもむしろ緑に近いような色合いをしていて、なかなかに神秘的です。その後、伊上〜黄波戸間では、日本海からはひとまず離れて内陸部を走り、長閑な風景が広がります[⑩] [⑪]。 ○○のはなし号では、各区画に電源が用意されています[⑫]。みすゞ潮彩号の時代にはなかったと記憶しているので、今回の改造で追設したのでしょう。しかし、ビジネスに利用される列車ならともかく(ノートPC等を使うでしょうから)、このような観光列車にまで電源を用意することもなかろうに・・・と私は思ってしまいますが、まあ、これも「時代」ということでしょうか。 黄波戸〜長門市間で眺望のための運転停車[⑬]。なお、適当な写真がなくて恐縮なのですが、この付近では、並行する国道の歩道がなぜか嵩上げされています。海側から車道−歩道−線路という構成になっているので、車道を走る車に邪魔されることなく日本海を眺められるように・・・ということなのでしょうか(その歩道からの視点は、ミニバン程度の車高なら楽々越えられる)。 12:18に長門市に到着[⑭]。ここでは4分停車するとともに、横断幕による歓迎を受けます(写真右奥)。 |

||||||||||||||

TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |