Page:78 ※各画像はクリックすると拡大します。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

塩尻は、中央東線と中央西線の分岐駅です(ご存じかとは思いますが、これは便宜上の呼び方であり、実際には、東京〜名古屋まで”中央本線”です)。ただし、この駅名標にある「みどり湖」は、中央東線の短絡線の駅で、「小野」は、同じく旧線の駅です[①]。中央西線の隣の駅は「洗馬」。そのため、中央西線からの列車も発着するホームでは、隣の駅が三分岐した駅名標も見られます。 E351系によるスーパーあずさ号の乗車位置案内[③] [④]。2018年3月のダイヤ改正をもって、これはお役御免となります。・・・と、この当時は、E351系にまつわるアイテムの撮影に勤しんでいたわけですが、2019年3月の改正では、E257系までもが追い出され、全特急列車がE353系での運転となったため、E257系に関連するアイテムも過去帳入りとなりました。 EH200形が牽引する、中央東線に入る石油貨物列車がやってきました[⑤] [⑥]。1番線に入ってきたこの貨物列車は、塩尻でしばらく小休止。後続の特急列車の退避でも行うのでしょう。本列車の最高速度は95km/hで、その時点でも”遅い”ですが、振り子式車両や車体傾斜式車両が導入されるくらいには線形が悪い中央東線なので、この先の道のりは、結構大変そうです。 先頭から最後尾まで、全ての貨車がタキ1000形で構成されているという、非常に編成美に優れた佇まい[⑦]。満載だったり空荷だったり、コンテナが青色だったり小豆色だったり、貨物列車は、あらゆる要素が混在しているところが、かえって魅力的であるとも言われますが、徹頭徹尾ひとつの貨車で揃えた姿も、また良いものです。 |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| ↓ | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

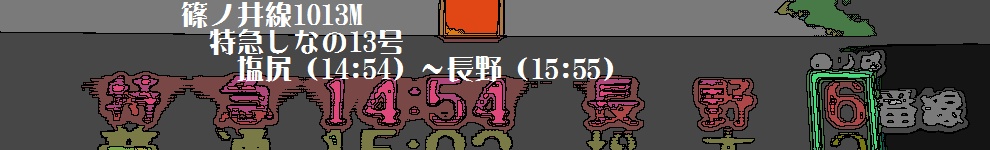

塩尻駅改札口[①]。この写真では少々見えにくいですが、天井から吊り下げられている発車時刻表は、左から「中央西線」、「篠ノ井線」、「中央東線」と書いてあります。中央東線・西線という呼び方は、業界内部や鉄道ファン界隈で使われる便宜的なもので、あまり一般旅客向けには使わないものなのですが、ここではJR東日本が公式にこれらを使っています。 駅前に積み上げられていた、除雪された雪[③]。塩尻・松本地区は、あまり雪が降るイメージがありませんが(2月でいうと、平均積雪深は2〜5cm程度)、ここ数日は、それなりに降っていたということでしょうか。もちろん、雪が少ないといっても、気温は低めなので(関東と比べれば)、暖房の効いた列車内から外に出ると、冷たい空気が肌に刺さります。 塩尻駅周辺の様子[④] [⑤]。塩尻はブドウの産地・・・ということで、ワインが特産品のひとつです。塩尻駅周辺でも、ワインの広告を目にすることができます。ただ、あまり言いたくはないのですが・・・、国産のワインは、正直あまり「おいしい」とは思えません(逆にウイスキーは、ジャパニーズのばかり買い漁るのですが)。家に置いてあるものも、全て海外産のものです。 E353系が導入されてから間もない頃だったので、駅構内には、E353系の登場を知らせる幟がありました[⑦]。また、その隣には、近所の保育園児が作った、E353系の「塗り絵」も飾られていました[⑧]。「まあ、”子供”ですわな」と思ってしまうものが多い一方で、現実のE353系の塗装を忠実に真似したものや(やはり鉄道が好きなのか?)、「これ、アリかも」と思うようなものもありました。 E353系の登場を宣伝するポスター[⑨]。青色や紫色、黒色といった暗色系を前面に押し出したデザインで、いやはや、なかなかカッコいいと思います。E353系に限らず、最近のJR東日本の車両は、普通車の進化には目を瞠るものがあるのですが(「可動式マクラ」〜)、逆にグリーン車の低レベル化には萎えてしまいます。E353系のグリーン車の足置き、プラ製のT字バーですよ・・・[⑩]。 Suicaの利用可能範囲はどんどん広がり、現在は、松本地区でもSuicaが使えます。以前は、地方に行き、ICカードをタッチする場所がない自動改札機を見て、「ああ、いかにも、むかし首都圏で使われていたもののお下がりだな」、「ちょっと懐かしいかも」と思ったものでしたが[⑪]。今や、「自動改札機はあるが、ICカードは使えない」ところって、以前と比べると、かなり減りましたよね。 14:54発の長野行きの特急に乗車します[⑫]。列車名が表示されていませんが、長野行きという表示を見れば、これが特急しなの号であることが、すぐに分かります。個人的には、繁忙期に、一部の特急あずさ号を長野行きにする価値はあると思うのですが、新幹線との潰しあいを招いてしまうでしょうか(松本で基本編成を長野行き、付属編成を白馬行きとかに・・・)。 |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| ↓ | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

名古屋からの特急しなの13号に乗車します[①]。会社が変わる境界駅ですが、乗務員の交代は速やかに行われるため、停車時間は2分だけです。ここから終点の長野まで、JR東日本の乗務員が司ります。 長野までの営業キロは100km未満、そしてパノラマ型グリーン車が先頭に立つ下り列車ということで、今回はグリーン車に乗車しました[②]。そして、その中でも、”パノラマ型車両”の醍醐味を存分に味わえる、1番D席(運転台ではない側)を選びました[③]。なお、383系のグリーン車の座席はかなり大きい(2+2ですが)ので、2列目以降になると、前面展望はほぼ不可能です(肩部の欠き取りもない)。 上りの特急スーパーあずさ号がやってきました[④]。縦長の前照灯にブラックフェイスと、面構えはなかなかに威圧的なE353系ですが、その一方で、側面はほぼ白一色と(窓周辺が黒色になっているくらい)、非常にシンプルです[⑤]。車両肩部には、E351系からの流れを受け継ぐ菫色があしらわれていますが、すれ違うときの目線では見えません。 今度は特急しなの号がやってきました[⑥]。2月の平日=閑散期ということで、それほど利用客が多いということはないと思いますが(だからこそ、1号車1番D席も取れた)、8両編成での運転のようですね。名古屋寄りに2両の付属編成を連結し、6+2の8両編成で走ります[⑦]。なお、臨時のしなの号では、2+2の4両編成で走ることもあります。 2007年3月に開業した比較的新しい駅、平田[⑧]。近年に開業した駅としては、だいぶ”平凡な”名前なので、時刻表を見ているときは、あたかも昔から存在している駅のような感じがあります。一時の仮駅名、「芳川平田」とかだと、「なんか新しそう」感が出ますが。 南松本駅構内に進入[⑨]。JR貨物の貨物駅でもありますが、この写真の通り、貨物に関わる部分の敷地の方が圧倒的に広く、旅客駅の部分は小さいです。普通の旅客駅として開業し、後年になって貨物駅の機能が付加された(松本駅から移管)のですが、今や貨物駅としての存在感の方がメインと言えます。 正面に見える美しい山々[⑩]。これを堪能することができるのは、下りの特急しなの号の1番席に座った人だけです。視界の都合上、普通の座席(横の窓)からは見えませんし、グリーン車でも、2列目以降の人は厳しいものがあります。 松本に到着します[⑪] [⑫]。「この駅は、こんなに敷地が広いのか」とか、「これだけのホームと線路。やはりターミナル駅だ」といったことをしみじみと感じられることもまた、パノラマ型車両に乗った人の特権でしょうか(しょうもないですが・・・)。 松本駅に停車中、入れ替え中のE351系付属編成が、こちらの左横を通過していきました[⑬]。2010年3月のダイヤ改正で大糸線への乗り入れを取り止めて以降、E351系は、常に基本8両+付属4両の12両編成で運転され、どちらか一方だけで営業運転をすることはありませんでした。松本駅構内の留置線には、有効長が短いものもあり、そのために編成を分割することがありました[⑭]。 |

||||||||||||||

TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |