Page:111 ※各画像はクリックすると拡大します。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

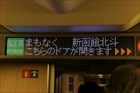

列車は三線軌条区間に入っています[①]。上り線は、新幹線よりも先に貨物列車が直近に通過したのか、標準軌に挟まれた狭軌の線路は浮き上がっていたものの、外側の標準軌の線路は、雪に隠れてしまっていました。新幹線が開通する以前から、青函トンネルは、旅客列車よりも貨物列車の方が本数が多いです。 かつては在来線の海峡線として運用され、私も夜行列車等でよく通過した青函トンネルに、今は新幹線で突入します[②]。開通から30年以上が経過した現在でも、青函トンネルは、やはり特別な存在であるということなのか、これといった車内放送は流れないものの、デッキとの仕切り扉の上にある情報表示器は、青函トンネルについての案内を流していました[③]。 青函トンネルに入ったことを示す最も分かりやすい目印は、トンネル突入後に曇り出す窓でしょう[④]。53.85kmもの長さに達する青函トンネルは、1年間を通じて、トンネル内が高湿度に保たれているために、必ず窓が曇ります。この区間は、在来線時代の海峡線と全く同じ(走っているところも、速度:140km/hも。2019年3月より160km/h)なので、新幹線に乗っているという感は薄いです[⑤]。 線路の継ぎ目の音が全く聞こえない、唯一無二の不思議な走行音がする区間を抜け、トンネルの内壁とにらめっこする代わり映えのない車窓が絶えると、そこには北の大地です[⑥]。青函トンネルを抜けて北海道に上陸するときは、いつもそれなりの達成感を覚えるのですが、今回は、これまでとは訳が違います。ここに来るまでにかけた日数と時間は、かつてないものです。 北海道内も雪が降っているようです[⑦]。まあ、当たり前といえば当たり前ですか。上越線の清水トンネルは、某小説で「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」と描かれましたが、あれも、何せみなかみ町と湯沢町を結ぶトンネルなので、「こっちは雪がなかったのに、あっちに行ったら銀世界だった」という大変化は、案外見られません。それは青函トンネルも同じですね。 在来線との共用区間を終えて、木古内に到着しました[⑧]。奥津軽いまべつよりかは、停車本数が多いです。しかし、どちらの駅でも、少なくとも私が乗車している8号車においては、乗り降りは全くありませんでした。あまり言いたくはないことですが、北海道新幹線は、札幌と函館(新函館北斗)に主眼が置かれていて、後の駅は”おまけ”と言っても過言ではないでしょう。 木古内〜新函館北斗間35.5kmは、新幹線専用の区間なので、心おきなくスピードを出すことができます[⑨]。こうやって260km/hで走ってくれれば、たしかに「ああ、北海道新幹線だな」という感じがするのですが、140km/h(160km/h)に制限される新在供用区間があまりにも長すぎて、それらしく走る区間と時間がかなり短いのが・・・。 直線的な経路をとり、かつ函館の市街地(函館駅)には向かわないということで、線路は、街からだいぶ離れたところを通っています[⑩]。江差線(道南いさりび鉄道)では、木古内〜上磯間において、函館湾に沿ったところを走り、海が近いのみならず、その向こうに函館山を望むという、それはもうかなりの絶景を眺められたのですが、北海道新幹線では、そのようなことはできません。 終点の新函館北斗に到着します[⑪]。函館を冠する駅に着くといっても、それは、函館から17.9kmも離れたところにある、市街地から離れた駅です。まあ、私は札幌方面に向かうので、そういう人たちにとっては、多少はありがたいところもありますが・・・。 終点の新函館北斗に着きました[⑫]。既にこの先の区間の建設も進んでいますが、屋根がかからないところは、除雪もされずにこのようなことになっていたので、「この新幹線は札幌まで至る!」という感じは、まだありません[⑬]。今はまだ終着駅感が強いです。 |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| ↓ | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

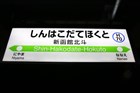

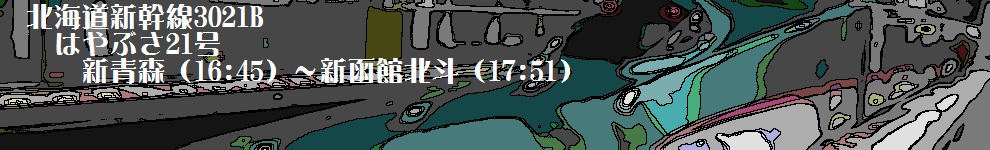

人気も少なくなった12番線ホーム[①]。私は、開業初日の熱狂を知っているので、そのときのことを思うと、物凄い”落差”を感じます。まあ、未だに人でごった返しているようであれば、それはそれで問題なわけですが(笑) JR北海道の駅ではお馴染みの、「サッポロビールの広告が入った縦型の駅名標」は、北海道新幹線にも継承されています[②]。とはいえ、例の紺色の琺瑯製ではなく、色遣いやデザインは、現代風に改められています。この新しい新函館北斗駅に、国鉄時代からの遺物でもある琺瑯製の駅名標を組み合わせれば、結構面白いのではないかと思うのですが。 今はやぶさ21号が到着した12番線の発車標には、「回送」しか表示されていません[③]。「もう今日の上り列車は終わりか?」と思われるかもしれませんが、さすがにそのようなことはありません(新函館北斗21:59発の盛岡行きはやて100号が最終列車)。12番線に着いた列車は、一度引き上げ線に入り、在来線ホームから対面乗り換えができる11番線に移動するのです。 北海道における乗り鉄では御用達となる「北海道フリーパス」[④]。以前は、JR北海道の全線が乗り降り自由だった(中小国以北)のですが、現在は、「新幹線を除くJR北海道の全線」に変更されています。北海道新幹線も追加料金なしで乗せろとは言わないまでも、せめて、「新青森〜新函館北斗間は乗車券のみ有効」くらいはしてくれてもいいでしょうに。 新幹線改札口内[⑤] [⑥]。意外にも、列車を待っている(列車から降りてきた)人が多くいます。東京へ行くならば、やはり飛行機には敵いませんが、大宮(埼玉)や仙台へ行くのには、新幹線は結構便利かもしれません。埼玉県に空港はなく、また函館〜仙台という航空路線はないですからね(新千歳〜仙台はある)。 遠赤外線ヒーターで暖をとることができるベンチ[⑦]。物は試しと思って座ってみたら、なかなか暖かかったです。いや、それどころか”熱かった”です。列車から降りるにあたって、屋外を歩き回るときと同等の服装をしていたということはありますが、それにしても強烈な熱波でした。もうちょっとでサウナ状態になるところでした。 雪が降っている新函館北斗駅前[⑨]。また、風もだいぶ強かったです。元々は渡島大野という小さな無人駅であったのが、新幹線の開業を機に立派な駅になった・・・という点は、新青森駅とよく似ています[⑩]。函館市内にあれば、すんなりと「新函館」で済んだのでしょうが、なまじ北斗市内に位置したがために、「函館北斗」、「北斗函館」どころか、こんなややこしい駅名になってしまいました。 誠に立派な駅だとは思いますが、つくづく、渡島大野に併設したという立地が惜しまれます[⑪]。ひとつ隣の七飯にしておけば、そこは主要な駅であり、ある程度の人口があって、函館にも近く、また特急列車が高速走行に対応した藤城線を経由できるようにもなるので、いいことづくめです。ごく僅かに線形が悪くなる可能性はありますが、新函館北斗は、ずっと全列車停車の駅でしょうし。 18:11発のスーパー北斗19号に乗ります[⑫]。多くの観光客に人気がある大沼公園は、その利便を図るために、特急列車も停車していますが、観光に向かない遅い時間帯になると、通過するようになります。発車標に流れる停車駅案内でも、そのことが赤字で強調されます。 |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| ↓ | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

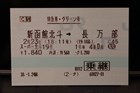

スーパー北斗19号は、キハ261系1000番代での運転でした[①]。JR北海道の気動車特急における新しい「標準型車両」の地位を築こうとしているキハ261系は、当初はスーパー宗谷号専用の少数派車両として導入されたのが、後にスーパーとかち号に進出し、次にスーパー北斗に入り、そしてキハ183系のリゾート車両を置き換える「多目的車両」にも使われるようです。 新函館北斗〜長万部間の営業キロは95kmほどです。私は、これを「グリーン車に乗れと言われているのだ」と解釈しました[②]。キハ261系のグリーン車にはまだ乗ったことがなかったので(基本番代も、1000番代も)、まあちょうどよい機会でした。新函館北斗駅では、このように新幹線と在来線特急が接続するので、特急料金には乗継割引が適用されます。 仁山で予定外の運転停車を行いました[③]。本来ならば新函館北斗で行き違う上りのスーパー北斗号が遅れているため、ここで列車交換をするとのこと。それは別に結構なのですが、踏切を塞いで運転停車をするのは、だいぶ迷惑ではないでしょうか・・・。相手のスーパー北斗号が来るまで、結局、遮断機はずっと下りっぱなしでした。しかも、その間に車が来ましたし・・・。 キハ261系の車内は、天井が青色に塗られています。そしてグリーン車は、その青色の面積が広がり、車内肩部にも達します[④]。青色の天井に木目調の内装、そして革張りの青い座席ということで、とりわけグリーン車は、「クールかつ落ち着いた」雰囲気となっています[⑤]。直接照明ではなく間接照明を採用すれば、更に高級感も得られそうです。 上りのスーパー北斗号が通過していきます[⑥]。「おや?」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、実は、スーパー北斗号は、札幌行きが下りで、函館行きが上りなのです。つまり、函館本線は、函館を起点に札幌方面へ向かうのです。連絡船で函館に着き、そして鉄道に乗ると、それは必ず函館本線でした。同線は、北海道の全ての鉄道の始まりになる路線でもあります。 大沼公園を通過します[⑦]。日中のスーパー北斗号は、全て大沼公園に停車するので、案外、見られそうで見られない光景です。新函館北斗〜大沼公園間は、特急であれば10分程度であり、特段、特急列車が必要になる区間でありませんが、新幹線からの乗り継ぎならば、乗継割引で安価に乗れます(本数の都合上、新函館北斗〜大沼公園を普通列車で移動するのは難しい)。 かつて、JR北海道は、車内販売やグリーン車サービスに力を入れていて、ハード(日本最速の気動車特急・キハ281系)のみならず、ソフトも非常に充実していたのですが、振り子(車体傾斜)放棄に減速運転、車内販売の縮小、グリーン車におけるおしぼりや飲み物の提供の廃止と、そのどちらも著しく衰退していきました。 車内販売は、一部の(スーパー)北斗号で、その営業を続けていましたが、結局、2019年3月のダイヤ改正で、僅かに残存していたものも含めて、JR北海道の車内販売は廃止されました[⑧]。 森で再度スーパー北斗号に遭遇[⑨] [⑩]。またキハ261系1000番代でした。現在、スーパー北斗号では、キハ281系とキハ261系が運用されていますが、2022年度中に、これを全てキハ261系に置き換える予定であるとされています。実際、2019年3月のダイヤ改正で、それまで5往復に充当されていたキハ281系の充当列車は、3往復に減りました。 雪煙を巻き上げながら、夜の函館本線を進んでいきます[⑩]。水滴となって窓に付いた水は、その寒さによって、直ちに氷結します。それが繰り返されることで、その窓は、まるでシャーベットをぶちまけたかのようになります。 約10分遅れて長万部に到着しました[⑪]。このスーパー北斗19号は、当然札幌行きなので、終点まで乗り通せば、それで見事「47都道府県全制覇」を達成できることになります。しかし、そこまで焦る必要はありません。今日は長万部で泊まって、また明日、ゆっくりと札幌を目指していくことにします。キハ261系を見送って、今日の移動は終わりです[⑫]。 |

||||||||||||||

TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |