Page:116 ※各画像はクリックすると拡大します。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

札幌運転所の横を通過します[①]。スーパーおおぞら号のキハ283系や、新塗装となったキハ261系1000番代の姿が見られます。かつては、ここに北斗星号・トワイライトエクスプレス号の24系客車や、カシオペア号のE26系客車も回送され、昼間にはその姿を見ることができましたが、各列車の廃止に伴い、現在では見られないものとなりました。 H5系を思わせるような、鮮やかな萌黄色を纏った謎の車両[②]。普通の旅客車両でないことは明らかですが、この車両は一体? その正体は、従来のマヤ34形に代わって導入された新しい検測車両、マヤ35形です。せっかく新しく車両を造ったわけですから、JR東日本のキヤE193系のような自走できる車両とする方が、使い勝手が良かったのではないかとも思うのですが。 スーパーおおぞら号で運用されるキハ283系[④]。一時期、スーパー北斗号やスーパーとかち号に進出していたときもありましたが、現在は、定期運用については、再びスーパーおおぞら号専属に戻っています。キハ261系1000番代によるキハ281系の置き換えが進行しているので、キハ283系についても、遅かれ早かれ置き換えは始まることでしょう。 続いて車窓に現れた、機関車と連結されたピカピカの車両[⑤] [⑥]。この車両は、今後キハ40系に代わって道内各線区に導入されていく予定の新型車両、H100形です。量産先行車となる1号車・2号車は、2018年2月19日付で落成したとのことなので、これはまさにできたてほやほやの姿だったということになります。 高架区間に入ると、終点札幌の存在が強く意識されます[⑦]。桑園の手前では、新十津川からやってくる札沼線が合流し、桑園が札幌のひとつ手前の駅であることとも合わせて、”フィナーレ”の到来を予告します[⑧]。ここまで来ると、車窓に見える街並みは、大都市・札幌の中心部に連綿するものとなり、札幌の中に入ってきたのだな・・・と感じます[⑨]。 そして11:32・・・、列車は下車駅の札幌に着きました[⑩]。札幌で降りる人、札幌から乗る人。多くの乗降客のうちのひとりとして、ここ札幌駅のホームに降り立ちましたが、今日、エアポート114号に乗り降りした人の中で、私ほど「大いなる達成感」を持って駅に降り立つ人は、きっと他にはいないことでしょう。「札幌」の駅名標を見つめながら、私はかつてない感動に震えています[⑪]。 |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| ↓ | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

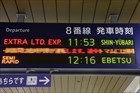

隣の5番線に、札幌止まりの特急北斗号が停車していました[①]。特にどうということはない当たり前のものだったこの光景も、キハ261系1000番代の増投入に伴い、2018年3月のダイヤ改正で、北斗系統の全列車が”スーパー北斗”となったため、もう見られないものとなりました[②]。そのことを知っていたので、しばしキハ183系の撮影に夢中になりました。 先頭車両[③]。現在は行われていませんが、この編成は、130km/hでの運転に対応していて(正面左下にある「130」が目印)、平たい顔をした貫通型車両というその見た目からは想像できないような高性能ぶりを発揮していました。その列車名は、”北斗七星”に由来していて、ヘッドマークは、7つの星々が輝くというデザインになっています[④]。これも現在では見られません(※その後、”スーパー”が外れたことで、まさかの復活)。 現在の特急(スーパー)北斗号は、函館〜札幌間を結ぶ列車として定着していますが、全ての列車が函館〜札幌間を運転する特急列車=北斗という図式が完成したのは1972年のことであり、その歴史は、意外とまだ浅いです[⑥]。「北斗」という愛称は、1950年〜1965年までは、上野〜青森間を走る夜行急行列車に使用されていて、そこから”北上”して転用されたということになります。 札幌駅に停車する、キハ183系による特急北斗号[⑦]。711系の引退、キハ183系初期型車両の引退、キハ40系の置き換え開始、江差線・留萌本線(一部)・夕張支線の廃線・・・等々、北海道の鉄道も、ここ近年、様々な変化が生じています。北海道には、割に高頻度で足を運んでいますが、それでも、次に行くときには、また新たな変化が起こっているかもしれません[⑧]。 札幌駅のホームは屋根に覆われていますが、次々と発着する列車が持ち込んできた雪が、駅構内に散乱しています[⑨] [⑩]。線路上にこれだけの雪が落ちているということは、逆に言うと、これだけの量の雪を床下に纏っていたということですから、よくよく冷静に考えてみると、冬の北海道は、鉄道にとって、とてつもなく過酷な環境であることが分かります。 11:53発の夕張行きの臨時特急があるようです[⑪]。「こんな時期にこんな区間で臨時特急?」。この日、貨物列車の脱線によって、石勝線のトマム駅構内の分岐器が破損したため、札幌〜新夕張間・帯広〜釧路間に臨時特急を運転し、新夕張〜帯広間は代行バスで結ぶという措置が、2往復分実施されました[⑫]。この列車は、それに伴う臨時列車でした。 札幌11:53発の特急は、正規のダイヤではスーパーおおぞら5号ですが、新夕張止まりとなるものがそれを名乗るわけにはいかず、「臨時特急」として運転されました[⑬]。先頭車両のヘッドマーク部分も「臨時」です[⑭]。臨時特急と代行バスで札幌〜釧路間を結ぶ、という手法を、当日すぐに策定して実際に実施できるのは、立派なことだと思います。 |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| ↓ | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

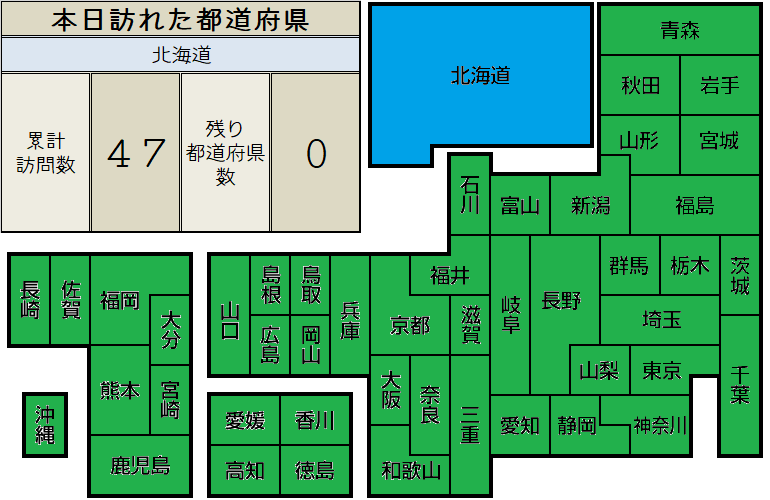

札幌駅前[①] [②]。いやはや、ここに辿り着くまで、本当に長かったです。飛行機に乗って来るときよりも、新幹線とスーパー北斗号を乗り継いでやって来るときよりも、北斗星号・カシオペア号に乗って訪れるときよりも。そのいずれとも比べ物にならないような時間と日数をかけて辿り着いた札幌駅は、これまでのどのときよりも、到達にあたっての達成感と感動が違います。 徹底した除雪が行われ、また今日は雪が降っていないのか、アスファルトがはっきりと見えているどころか、その路面は乾いていました[③]。とはいえ、札幌市は豪雪地帯です。そのような場所に、人口約195万人の大都市が作り上げられているというのは、驚きというほかありませんね。昨日触れた青森市のそれよりも、よほど凄いことです。 札幌駅は、人口約195万の巨大都市の玄関口にふさわしい威容を備えています[④]。駅ビルの一部として併設されるJRタワーは、高さ173mを誇り、これはもちろん、北海道にある建築物としては、最も巨大なものです。文字通り、北海道並びに札幌市のランドマークとして君臨していて、多くの観光客が訪れる、お手軽な観光スポットにもなっています[⑤]。 今日も多くの人々が行き交う札幌駅[⑥]。特に変わったことが起こるわけでもない”日常”の中に、18日間に渡る”非日常”を潜り込ませ、それを温めてきました。日常の何気ない時間を過ごす人々に囲まれることによって、かえって、私の心を昂らせる「非日常感」は、より高まりました。そして今、ここ札幌駅に辿り着き、47都道府県目の来訪を記録したその瞬間に、極まる思いは開放されました。 晴れた日も、雨が降った日も。暑かった日も、寒かった日も。面白かった日も、退屈だった日も。この18日間にも及ぶ長い旅の中には、いくつもの良いこと・悪いことがありました。ミクロで見てみれば、本当に様々な出来事があったと言えます。しかし、それをマクロな視点に改めて俯瞰したとき、「今回の旅をひとことで言い表せ」と尋ねられれば、私は自信を持って、こう言い放つことでしょう。 「かつてない規模と内容を誇ったこの旅は、まさに伝説的な旅だった。そう、これこそは『史上最高の旅』に違いない!」 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

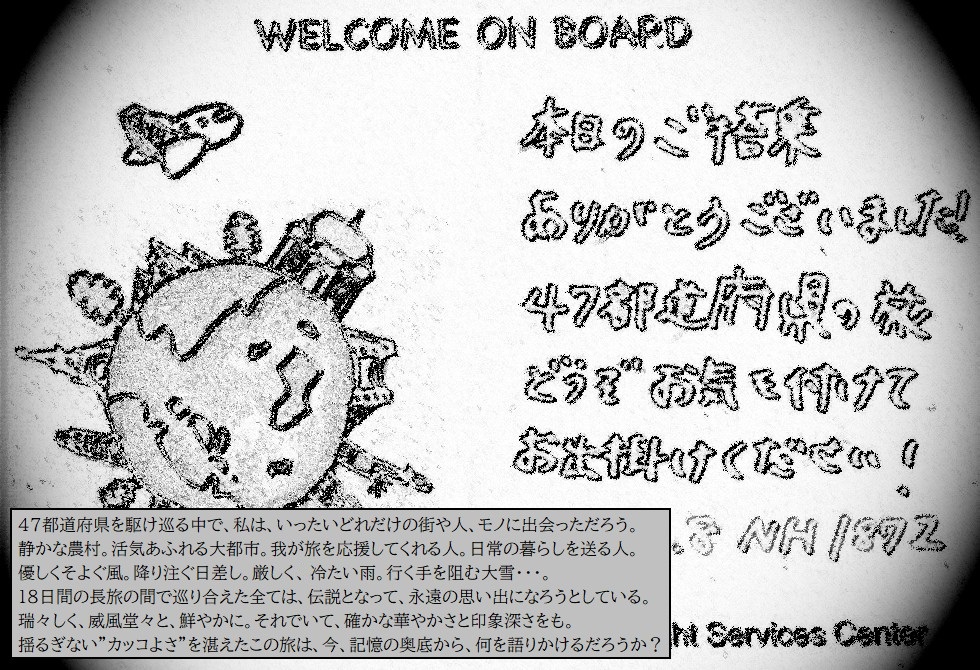

こうして、2月7日〜2月24日:総日数18日、総列車本数(長崎から):134本、総乗車距離(長崎から・営業キロベース):約7,450km弱、旅日記の総ページ数:116にも及ぶ壮大な旅が完結しました。いや、もう、いろんな意味で凄かった・・・。 大学を卒業する前に、「今だからこそでき」、かつ「これまでの旅人としての歩みの集大成になるような」旅をしなければならない、という思いは、ずっと抱いていました。では、どのような旅をやるのか? これに対して、私には、迷いはありませんでした。選択肢はただひとつ。「前々からずっとやりたいと思っていた、”47都道府県を一気に縦断する旅をやろう”」と。 こういった旅をいつかやろうという考え自体は、もう相当前から温めていましたが、時間はあるものの(大学生の夏休みと春休みは長いので・・・)、お金が追い付いてきませんでした。アルバイトをすることによってお金を貯めたとしても、長期休暇中に定例的に行う旅や、思い付きでぶらりと行く小旅行によって、それらはすぐに消化されてしまったのです。 そこで私は、普段の支出の状況を改めて見直してみたり、思い付きで行く小旅行を抑制したり、「このお金は例の旅に」という”別枠貯金”をかなり長い期間にかけて実施したりすることで、この究極の旅を実現するための後ろ盾を着実に構築していきました。そして最終的には、予算−実費の精算をしたら、むしろおつりが返ってくるくらいでした。 南の沖縄から、北の北海道まで。今回の旅は、日本で最も温暖な地域から、日本で最も寒い地域への移動ということになりました。夏ならばいざ知らず、それを真冬の2月に行ったわけですから、その気候・気温の変化たるや・・・。 北海道から沖縄へ向かう”逆ルート”であれば、もはや用をなさなくなった厚着を順次送り返すことで、荷物を減らして身軽になる、という手段をとれたのですが、実際にはその逆で、「沖縄にいる時点から、極寒に耐えうるだけの装備をずっと持ち歩き続ける」というのが現実でした。結局、スーツケースは最初から最後までパンパンのままでした。 今回の旅で最も心配していたのは、「なんだか凄い旅程が組み上がったけど、で、これは本当にうまいこと成立してくれるのか?」ということでした。悪天候や人身事故、車両故障等々、列車の運行を乱す出来事は、いつ起こるかわかりません。1本の列車の遅れや運休は、その日のみならず、次の日以降の旅程にまで影響を及ぼす可能性がありました。 最終的には、大きなトラブルとしては、三江線において列車に乗れなかった&その日の宿泊地が粕渕から江津に変更された、ということがあったくらいで、それ以外は、少々の遅延こそあっても、乗り継ぎそのものは、完璧に当初の予定通りでした。そういう意味では、本当に運が良かったものだなと、自分でも思います。 ご覧の通り、今回の旅は、非常に大規模なものとなりましたが、これでも、実は「真の理想の姿」からは、割り切りや縮小をしています。本当は、47都道府県の全ての代表駅を網羅するだけでなく、各都道府県の都道府県庁も訪れたいと思っていました。しかし、各庁舎は、必ずしも各駅から近いとは限らず、それらにも手を出すと、更に日程が延びそうなので、断念しました。 (あと、その行き方を調べるのが面倒くさかったのもあります。地方の路線バスって、調べるのが割と大変じゃないですか・・・) 2018年4月に社会人になってからも、定期的に旅には出ています。ただ、これまでのような「ずっとカメラを片手に持ち、目に見えたものは何でも写真に撮って、その顛末は旅日記にして・・・」というような情熱は、少々薄れてきているというのが事実です。 「47都道府県の旅も書き上がっていないのに、新たな旅日記のストックなんてできるかよ」、「今はそちらに集中だ」ということで、今回の旅よりも後に実施した社会人時代の旅行については、旅日記にするだけの準備(それだけの写真を撮る、随時メモをつけておく、等)をしておりません。よって、当分の間は、新たな旅日記は登場しないものと思います。 そういう意味では、私の中においては、この47都道府県全制覇の旅が、今でも「最も新しい旅」として刻み込まれているようなところがあります。ですから、このときのことは、旅を終えてからだいぶ時間が経ったものの、まだ鮮明に思い出すことができますし、「あれほどの旅は、もう二度とできないかもしれない」という”やり切った感”も、未だに湧いてきます。 今回の旅日記の最後で、この旅を「史上最高の旅」と評価しましたが、並び立つものがない伝説的な旅だったからこそ、逆にありふれた言葉になるのかもしれません。本当は大したことがないものを無理やり高めようとすると、あらゆる言葉を使って修飾しなければなりませんが、文句なしに良かったからこそ、逆に「凄い」・「かつてない」・「史上最高」といったシンプルな言葉を持ち出せるのだと思います。 そう。それは、この伝説的な大旅行を自ら立案して、それを実践に移すべく自ら出撃し、その全てを自らの眼と身体をもって体験してきた、この旅の全貌を抜かりなく知っている当事者としての、まさしく素直な感想なのです。 |

||||||||||||||

TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |