Page:15 ※各画像はクリックすると拡大します。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

列車は宮崎と大分の県境付近を走ります[①]。車窓に町らしい町が広がることはなく、右に左にくねり、トンネルに出たり入ったりしながら、2本のレールだけを手掛かりに山の中を走り抜けていきます[②]。そのような環境ということもあって、延岡〜佐伯間は、日豊本線の中でも最も低い、最高速度が85km/hに制限される区間となっています。 宗太郎駅を通過します[③]。ひとつ手前の市棚までが宮崎県で、宗太郎から大分県となります。宗太郎の次は重岡で、こちらも当然通過(全ての特急列車が延岡〜佐伯間は無停車)しますが、いずれの駅も、環境的にはまさに秘境駅のそれであるものの、駅の施設が案外立派(ホームの有効長が長い、列車交換が可能であるなど)なので、その点での”秘境感”は薄いです。 直見で下りの特急列車と行き違います[⑥]。このように見てみると、783系では、グリーン車と普通車で窓の大きさがかなり違うということが分かります。グリーン車の最前列では、その構造を活かした全面展望が楽しめますが、例え2列目以降や逆方向(グリーン車が最後尾のとき)になったとしても、この大きな窓によって、優れた見晴らしが得られるはずです。 今日は本当に天気が悪く、雲もかなり低いところに降りてきています[⑦]。しかし、ご覧のように、走れど走れど鬱蒼とした森の中・・・というような具合だったのが、ようやく周囲がだいぶ開けてきました。そして列車は久しぶりの停車駅、佐伯に停車します[⑧]。ここで下りの貨物列車と遭遇しましたが、この列車は、日豊本線の西大分よりも南側で運転される、唯一の定期貨物列車(1往復)の下り便です。 佐伯を出ると、列車は佐伯湾沿いを走りますが・・・[⑨]、このような天気では、せっかくの海景色も映えません。今日は朝から雨でしたが、その雨脚は段々と強まってきているようで、11:53に津久見に到着したころには、窓一面に水滴が広がり、窓越しに見える景色がすっかり歪んでしまうほどの降りの強さとなっていました[⑩] [⑪]。 津久見〜臼杵間で一山を越えますが、その途中で、やけにノロノロ運転になる区間がありました。「まさか大雨で速度規制が」と心配になったそのとき、緑色の丸の標識が見えました[⑫]。この標識の意味は「徐行解除」。2017年の台風18号による日豊本線の不通区間のうち、最後に復旧したのが佐伯〜臼杵間でしたが、そういえば、復旧こそしたものの、当時は、「その一部区間で徐行を行う」とされていました。 そして列車は終点の大分に到着しました[⑭]。またしてもその魅力に惹き込まれたグリーン個室でのひとときでしたが、やはり2時間ちょっとの乗車では物足りず。やはり、にちりんシーガイア24号を宮崎空港〜博多間で乗り通し、6時間ぶっ通しくらいはやらねば・・・。 |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| ↓ | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

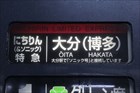

大分駅で降りるのは、約4年半ぶりです。前回は、駅の高架化こそ全面的に完了していたものの、駅ビルはまだ築かれる前でした。駅ビルも開業し、晴れて一連の工事が完了した大分駅ですが、その変貌ぶりや如何に。 駅名標は、JR九州の駅名標でよく見られる”絵”がないのみならず、左右の矢印がただの黒線で描かれていて(JR九州の標準的な駅名標では、赤い▲で表現される)、極めて簡素なデザインとなっています[①]。白地に黒字と、そこで使われているのはたったの2色。極限までシンプルさを追い求めた、まるで国鉄時代の駅名標かのようです。 多くの特急にちりん号とソニック号は、大分で相互に接続しています[②]。行き先表示は、その列車の行き先のみならず、接続先の列車の行き先も表示しています(上りなら「にちりん 大分」と「ソニック 博多」、下りなら「ソニック 大分」と「にちりん 宮崎空港」など)[③]。思えば、九州新幹線暫定開業時も、新幹線つばめ号とリレーつばめ号は、「新八代」ではなく、必ず「博多」や「鹿児島中央」と表示していました。 駅前に出てきましたが・・・、ひどい雨です[⑤]。私は少々の利便性よりも実利を優先する性格なので、普段は、折り畳み傘ではなく、普通の大きな傘を持ち歩きますが、今回の旅に持ってきているのは、さすがに折り畳み傘です。が、果たして折り畳み傘でこの雨を防ぎきれるのかどうか・・・、というくらいの降り方。道は濡れ、人は傘を差し、車は水滴を垂らし・・・[⑥]。 何やら騒がしいので、その音が発生しているところに向かってみると、そこでは綱引き大会が行われていました[⑦]。第6回ということで、2013年から行われていることが分かりますが、調べてみたところ、この綱引き大会は、駅の高架化1周年を記念して、2013年に第1回が開催されたのを皮切りに毎年開催しているようで、今年が6回目となりました。 前回下車時はまだ工事中で、そこには何もなかった大分駅北口でしたが、今ではこんなに立派な駅ビルが聳え立っています[⑧] [⑨]。「が、ここにいくら商業施設があったって、鉄道旅行の旅人には無関係」と思いそうになりますが、その屋上は広場として整備されていて、街並みを眺めることもできるようです。当然、そこに上がるつもりでしたが、この天気では・・・。 マンションのようにも、はたまたオフィススペースのようにも見えるこの建物の正体は、「JR九州ホテル ブラッサム大分」です[⑪]。見ての通り、駅舎に直結していて、今日のような天気でも、全く濡れることなく出入りができます。もちろん、その分値段もハイクラスのようで、私の中での「基準額」には収まってくれないようです。 大きな建物が林立する大分駅周辺でも、ひときわ目立っているのが、NTTドコモ大分ビルです[⑫]。ビル部分の高さは63mに留まりますが、鉄塔を含めた高さは134mにも達し、その134mで計算すれば、県内で最も高い建築物となります。先ほどリンクを貼った、前回訪問時の写真をご覧いただくと分かりやすいですが、まだ駅ビルがなかったころは、殊更に存在感がありました。 |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| ↓ | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

南口にやってきました[①]。大分の中心街は、北口側に形成されていて、こちらの方は、以前から「裏」だとか「駅裏」などと呼ばれていました。マンションは多く見られるものの、官公庁施設や商業施設はほとんどないため、騒がしさはなく、いわゆる”閑静な住宅街”に近い雰囲気があります。 もちろん、いくら”裏口”と言っても、そこは県庁所在地なので、ある程度の街は形成されています[②] [③]。とはいえ、街を東西に貫く線路が、南北の街を分断し、人の往来や均衡ある発展・開発を阻害していたこともまた事実であり、大分駅が高架化され、いくつもの踏切が撤去されたことには、大きな意義がありました。 街の玄関口にもなる北口と比較すると、幾分小振りな造りにはなっている南口ですが、その分、”完成”に至るのは、北口よりも先でした[④] [⑤]。南口は、前回(2013年8月)の時点で、既にほぼ整備が完了していましたが、北口は、「さあこれから駅ビルを造ろう」という初期の段階であったため、仮駅舎すらもないような、かなりみすぼらしい状態でした。 次に乗るのは、13:45発の特急ソニック36号です[⑦]。長崎駅の駅名標が、885系によるかもめ号を「白いかもめ」と表示していたのと同様に、大分駅でも、885系を使用するソニック号については、「白いソニック」という表示を行うようです。これにより、これから乗るソニック36号は、885系で運転される列車であることが分かります。 |

||||||||||||||

TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |