Page:13 ※各画像はクリックすると拡大します。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

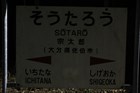

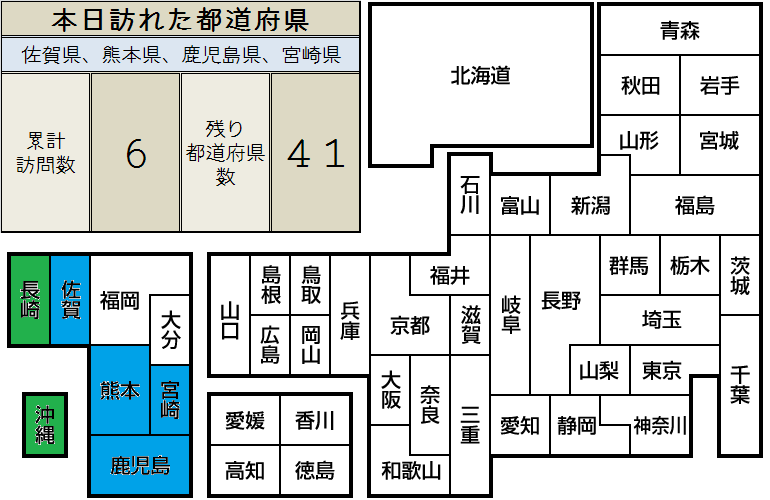

さすがは九州でも屈指の秘境駅。ただでさえ秘境感が高いというのに、こうも夜に訪れたわけですから、宗太郎駅が持つ「秘境駅としての矜持」は、今まさに最大限に引き出されていると言っても良いでしょう[①]。車の行き交う音すら聞こえない静寂、街灯りもない暗闇に唯一浮かび上がるホーム、そして列車の行く手を見せない完全なる闇[②]。うーん、素晴らしい。 JR九州の駅名標のお約束でもある「真ん中のイラスト」は、宗太郎駅の駅名標にはないようです[③]。まあ、ここの名所はなんだと言われても、たしかに、何も思い当たらなそうではありますが。もっとも、翻ってみれば、この宗太郎駅自身が、宗太郎駅の名所ではないかと思います(ですから、駅の全景を描いたものを載せてみては)。 全国でも有数の秘境駅ですが、駅の構造は2面2線、それも有効長がまずまずとられていて(両端の分岐器の端から端までは約370m)、特急列車が列車交換のために運転停車をすることもあります[④]。佐伯〜延岡間(もっと言えば、大分以南の全区間)は単線となっている日豊本線ですが、同区間内の駅は、いずれも2線以上を有していて、全ての駅で行き違いができます。 駅舎、もとい、便所[⑤]。しかし、ただでさえ周囲が暗いというのに、この便所には、どう見ても照明が点いていませんから、冷やかしで中に入る気にすらなれませんでした。別の人の死体が出てきそうとか、そんなことは考えませんが、碌な手入れもされていない便所特有の悪臭や、蛾だの蜘蛛だの、そんなものがあるのだろうと考えると、とてもとても・・・。 朝、夕方、夜にそれぞれ1往復の、計3往復の発着しかないことを示す時刻表[⑥]。見ての通り、列車時刻の都合上、宗太郎駅を効率よく訪ねようと思ったら、必ず延岡側を拠点にする必要があります。3往復でも十分に少ないですが、2018年3月のダイヤ改正によって、その本数はとうとう1.5往復にまでなり、下りは朝の1本のみとなってしまいました。 駅前には、かつては駅員が立っていたであろうフネの残骸と、駅舎の基礎であろう部分が残されていました[⑦]。今となっては、当然のごとく無人で駅舎もない宗太郎駅ですが、それでも、かつては駅舎を持った有人駅であったことが分かります。無人駅となったのは1972年ですが、駅舎はその後もしばらくは存置され、少なくともJR化の時点ではまだ残っていたそうです。 (私以外の)誰が聞くというわけでもない、列車の接近を知らせる自動放送が流れました。「特急かな」などと考えながら、遠目に駅を見ていると・・・、徐々に大きくなったその音は、電車特急らしからぬもの。そして駅を通過したのは、貨物列車でした[⑧]。なお、意外にも、日豊本線を走る貨物列車は少なく、定期で走るのは2往復で、そのうち宗太郎駅を通過する定期列車は、たったの1往復です。 駅に停車する列車が3往復(現在は1.5往復)なら、バス停に停車するバスも1日に3往復です[⑨]。しかも、このバス路線(宗太郎線)は、普通のバス路線ではなく、予約に応じて運転する「デマンドバス」のようなので、利用の申し込みがなければ、運転もされません。そういう意味では、鉄道より深刻かもしれませんが。 利用客の減少によって退廃してしまった駅とは裏腹に、駅の近くを通る道路は、モータリゼーションによって多くの自動車が行き交って・・・、いませんでした[⑩] [⑪]。夜だから(と言っても、まだ20時台なのですが)というのもあるかもしれませんが、それにしても、車が全然やってきません。であれば、当然、自転車も人も通りません。これがますます駅の不気味さと秘境感に拍車をかけます。 朽ち果ててしまった廃屋に、古めかしい書体の「トーア毛糸」[⑫]。人家か、商店か、はたまた倉庫か、この建物が何であったのかすらも定かではありませんが、宗太郎駅周辺に形成されているごく僅かな集落も、月日を経るごとに縮退していっていることは、間違いありません。しかし、こんなものを夜の暗闇で見せつけられてしまうと・・・。 下りホームには、ごく簡単な屋根とベンチを設けた待合所があります[⑭]。ただし、実際の列車の停車位置(乗降口)は、これとはだいぶ違うところなので、ここでのんびりしすぎないように! |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| ↓ | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

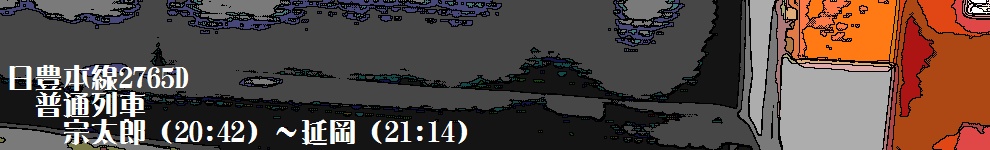

宗太郎へ行くときと同じく、帰りの普通列車も、キハ220形1両編成による運転でした。しかし、行きの便がセミクロスシートであったのとは異なり、この便は、オールロングシートとなっていました[①]。私が宗太郎で乗り込んだ時点では、他に乗っていた乗客は僅か1人で、知識として既に知ってはいるものの、県境を越える佐伯〜延岡間の移動需要の少なさを感じられました。 延岡のひとつ手前が北延岡[②]。延岡市内の駅ですが、2018年3月のダイヤ改正による減便の煽りを受けて、宗太郎駅と同じく、1日僅か3本しか列車が停車しない駅(下り1本・上り2本)となってしまいました。 列車は21:14に延岡に到着しました[③]。今度こそ今日の移動は終了です。なお、この列車は、ひとつ先の南延岡行きとなっていて、4分停車したのちの21:18に発車します[④]。上述したダイヤ改正の際に、南延岡行きという列車は消滅(南延岡始発は 1本だけ残る。南延岡発佐伯行きの普通列車)し、今では見られない行き先表示となりました。 1番線に南宮崎行きの特急ひゅうが11号が停車していました[⑤] [⑥]。延岡を出る下りの特急列車は、基本的に宮崎空港行きとなっていますが、空港に行っても乗れる飛行機がないような時間帯(夜)になると、このように南宮崎行きとなります。 |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| ↓ | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

3番線に713系がやってきました[①] [②]。さきほど、宮崎〜佐土原間を移動する際に乗車した車両ですが、そのときは、列車が混んでいたために、この車両の車内をご紹介できなかったので、今ここで改めて触れておきたいと思います。 特徴その1。車端部はロングシートとなっている713系ですが、ロングシートの割には、背もたれがやたらと高いです[③]。見た感じ、813系のクロスシートから肘掛けを取り払ったものを、そのまま流用しているように思われます。「流用」とは言ったものの、背もたれに肘掛け部の切欠きが見当たらないので、813系で使われていた発生品ではなく、新規に製造したものに見えます。 ロングシート部も面白いものでしたが、もっと面白いのはクロスシート部で、ここには、485系の普通車で使われていた座席の廃車発生品が使われています[⑤]。しかも、普通列車への転用に合わせた、機能の「オミット」は行われておらず、リクライニングも、背面テーブルも、回転機構も、全てがそのまま残されています。実に贅沢な座席です。 とはいえ、713系は、あくまでも普通列車に使われる「近郊型車両」です。立ち客の発生は当然想定されていますから、車内には吊り革があります。そんなわけで、713系は、特急型車両のリクライニングシートと吊り革が併存するという、何とも言えない不思議な車内空間を持っています[⑥]。 |

||||||||||||||

TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |