Page:9 ※各画像はクリックすると拡大します。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

鹿児島中央を目指すために、再度新幹線に乗車します[①]。これから乗るのは、熊本から終点までノンストップで走り抜ける、みずほ605号です。基本的に朝晩しか走らない(始発駅の発車が朝晩)みずほ号は、本数も少なく、意図的に狙ってみないと乗れないものですが、今回はたまたま、「熊本駅に40分程度」という、実にちょうど良い滞在時間で乗れるみずほ号がありました。 鹿児島中央までは45分ほどの乗車時間があり、なおかつ、九州新幹線内ではみずほ号の加算料金がないということで、ここでは普通車指定席を選択しました[②]。座席配列は2+2。のぞみ号と同格とされるみずほ号は、即ち、山陽・九州新幹線における再速達列車です。その速さがありながら、ちょっと料金を足して指定席にすれば、この座席が得られるのですから、「速くてゆったり」という、鉄道として理想的な姿を体現しています。 熊本を発車しました[③]。九州新幹線には、一応、”海沿い”を走る区間があるので、進行方向右側となるD席を選びました。平日の昼間だからなのか、九州新幹線だからなのか、それとも熊本以南の末端区間だからなのか、その理由は不明ですが、普通車指定席の乗車率はかなり低く、ガラガラでした[④]。当然といえば当然ですが、相当数が熊本で下車したようでもありました。 今回乗車しているのは、”6号車の”普通車指定席です[⑤]。N700系S・R編成の6号車は、指定席とグリーン車の合造車となっていて、それに伴い、指定席の方も、座席が9列しかない小さな空間となっています(グリーン車は6列)。人間たるもの、やはり「いかに見知らぬ他人と同居しないか」が居心地の良さに繋がりますから、私は、さくら号・みずほ号で指定席に乗るときは、なるべく6号車を選んでいます。 手始めに新八代を通過[⑥]。九州新幹線がまだ暫定開業だったころは、新幹線は新八代〜鹿児島中央間のみを結び、博多〜新八代間は在来線特急リレーつばめ号で結ばれていました。当時は、当然ながら、全ての新幹線列車がここ新八代に停車していましたが、全線開業以降は、単なる途中駅へ都落ち。新八代〜鹿児島中央間が各駅停車となるタイプの列車しか停まらなくなりました。 海が見えてきました[⑦]。九州新幹線では、新水俣〜出水間のうちのごく一部の区間でのみ、このように海を臨むことができます。もっとも、在来線ほど海の近くに寄るわけでもなければ、長い時間見ていられることもありませんが。 ちょっと眠りこけ、そして目が覚めると、列車は、800系が留置されている、川内新幹線車両センターの脇を駆け抜けていました[⑧]。しかし、この瞬間、私は脱力しました。というのも、今回、みずほ号に乗車するにあたっては、「みずほ号以外は全ての列車が停車する」、川内駅を通過する場面を楽しみにしていたためです。この車両基地は、”川内駅を通過した後に現れる”ものでありまして・・・。 何とも言えない微妙な気分に包まれたまま、列車は終点の鹿児島中央に到着しました[⑨]。この編成は、折り返し博多行きのさくら406号となり、九州新幹線内に閉じ込められる運用に入るようです。 九州新幹線といえば800系、というイメージが強い方もいらっしゃるかと思いますが(暫定開業時はこれしかなく、今でも九州新幹線専属ですからね)、このとき、鹿児島中央駅には、3本のN700系が並んでいました[⑩] [⑪]。総在籍本数も、800系が8本に対して、N700系(S・R)が30本ですから、現在の九州新幹線の主役は、むしろN700系であると言えます。 新大阪行きのさくら号が出発していきます[⑫] [⑬]。既存の在来線に対して直角に交差する九州新幹線の線路は、写真のように、鹿児島中央を出ると、すぐにトンネルの中に入ってしまいます。車窓としても面白くありませんが、鉄道ファンとして何が不都合かって言えば、せっかくの始発駅発車後の車内放送が、トンネル内を爆走する騒音に掻き消されることで・・・。 |

|||||||||||||

|

|

|||||||||||||

| ↓ | |||||||||||||

|

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

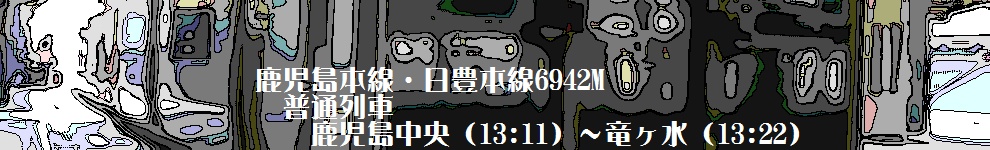

「乗車券と新幹線特急券は重ねて自動改札機に入れるように」と案内している表示を見てみると、そこに例の写真として出されていたのは、なんと2004年発行の九州新幹線暫定開業時代の切符でした[①]。この案内は、その時代に作られた看板で、初めに作って以来、特に作り変えてはいないということなのでしょうね。何かと懐かしい要素が満載の切符です。 この先の旅程の都合上、ここで少々時間があるので、”暇潰し”を行います。13:11発の日豊本線直通の都城行きに乗り、普通列車でさえも一部は通過してしまう秘境駅、竜ヶ水を目指します[②]。どんな秘境駅も、通過するのは簡単ですが、まともに訪問するのは、やはり難しいものです。”竜ヶ水に行けそうな”この機会、きっちりと活かしましょう。 これから乗る都城行きの普通列車は、2両編成の817系によって運転されます[③] [④]。私としては415系の登場を期待しましたが、415系は、日豊本線鹿児島口では、日中の運用はないらしく、朝夕にしか走っていないようです。車両の都合上、最短でも4両編成からとなるため、日中には輸送力過剰なのかもしれません。逆に、朝夕は、その輸送力が重宝されます。 10分ちょっとで竜ヶ水に到着します[⑥]。鹿児島中央→鹿児島→竜ヶ水なので、竜ヶ水駅は、まさに大都市からも気軽行ける「秘境駅」。当然のごとく、降りたのは私だけで、他にここで下車する人はいませんでした。 |

|||||||||||||

|

|

|||||||||||||

| ↓ | |||||||||||||

|

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

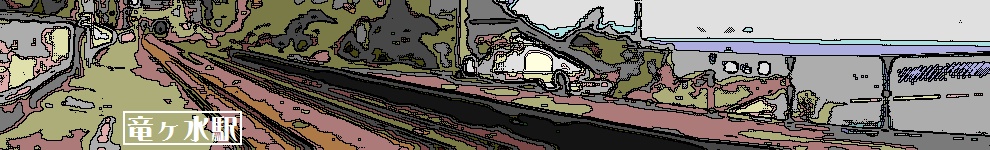

竜ヶ水駅にやってきました[①]。先ほど、この駅を「秘境駅」と称しましたが、実際には、山奥の秘境にあるどころか、鹿児島湾が望める開けた場所にあるため、それほど強い”秘境感”はありません[②]。ただし、海と山の間のごく限られた土地に位置することで、周囲に人家がほとんどないため、駅の利用客は非常に少なく、それゆえに一部の普通列車はここを通過してしまいます。 1993年夏にあった豪雨では、竜ケ水駅が土石流に飲み込まれ、そのとき駅に停車していた列車も巻き込まれました。竜ケ水駅を含む区間は、40日以上に渡って不通となりましたが、そのような困難を乗り越えて営業再開に至ったことを記念して、上りホームには記念碑が建てられています[③]。なお、この記念碑には「竜ヶ水」とありますが、正式な駅名は大きな”ケ”を使います。 鹿児島湾を望む場所に位置する竜ケ水駅からは、穏やかな鹿児島湾と桜島を眺めることができます[④]。この辺りの区間は、日豊本線の中でも指折りの絶景区間であるとされますが、”動く列車”とは異なり、”動かない駅”からならば、その絶景を時間制限なく見られます。もっとも、走る列車より見るからこその風情、旅情というものもありますけれどもね。 JR九州の駅名標には、その駅を象徴する要素の絵を入れることが「お約束」となっていますが、竜ケ水駅の駅名標には、その絵がありません[⑤]。駅周辺に本当に何もないなら仕方ないでしょうが、すぐそこに、これほどの雄大な海と島があるというのに、なぜ・・・。 現在は当然無人駅の竜ケ水ですが、1979年9月までは有人駅でした。改札担当の駅員が立つ”フネ”が残っているところに、有人駅時代の名残があります[⑥]。なお、日豊本線の鹿児島中央・鹿児島〜国分間はSUGOCAエリアですが、竜ケ水駅は、ICカードの簡易読み取り装置すらなく、ICカード利用可能圏内の駅でありながらそれが使えないという、なんとも奇妙な駅でもあります[⑦]。 海沿いを国道が通っていますが、駅舎はそれとは反対の山側にのみあります。駅前にはこれといったものはなく、もちろん、人通りも車通りもありません[⑧] [⑨]。写真の通り、駅舎側は、山がすぐそこに迫っているため、豪雨などの際には、かつてのように土石流が発生する危険性は大いにあります。警告の看板も、過去に実際の事例があるだけに、重みがあると言えます[⑪]。 日豊本線の大分以南は、全線で単線となっているため、竜ケ水駅の前後も単線となっていますが、この駅自体は2面2線であるため、列車交換を行うことも可能です[⑫] [⑬]。ホームの長さよりも更に余裕をもって設けられた複線区間が、長編成の列車が行き交っていた時代を偲ばせます。 ちなみに、このとき、上りホームには、日本に2週間以上滞在するつもりだという2人の外国人旅行者(恐らくスペイン語圏出身)がいて、"You speak English?"と話しかけられました。それに対して、私が"So-so."と返すと、何かと尋ねたいことがあったらしく、しばらくの間、英語での会話をすることになりました(しかし、日本人でさえそうそう竜ケ水駅なんかに来るものではないのに、なぜ外国人旅行客が?)。 彼らはこの後北海道に行くらしく、「新幹線だと東京から札幌までどれくらいかかるのか?」と尋ねられたため、私は、「新幹線はまだ函館までしか達しておらず、そこで特急列車に乗り換え、結局9時間程度はかかる」と伝え、飛行機をお勧めしておきました(笑) また、「札幌近辺でどうにも宿がとれないんだが、どこか適当な街はないか?」とも聞かれたので、「それは有名な行事、雪まつりが開催されるからだな」と触れると、「知っているよ」との答えが。やはりそれが目当てなのでしょうか。で、「小樽、岩見沢、千歳、苫小牧はどうか。それらは札幌近郊にある街だ」と助言すると、「そこらへんの街は見たけど、全滅だった」とのこと。 やはり、考えることは皆同じ(札幌のホテルはとれやしないからと、周辺の都市をあたる)ということか・・・。そこで、自分でもいかがなものかと思いつつも、私は室蘭を提案しました。「それは札幌から近いのか?」、「100kmちょっと、列車で1時間30分くらいかな」と答えると、彼らはOKという表情になりました。まあ、母国から日本に来る長旅に比べれば、室蘭〜札幌なぞ大したものではありませんね。 |

|||||||||||||

TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |