Page:95 ※各画像はクリックすると拡大します。 |

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

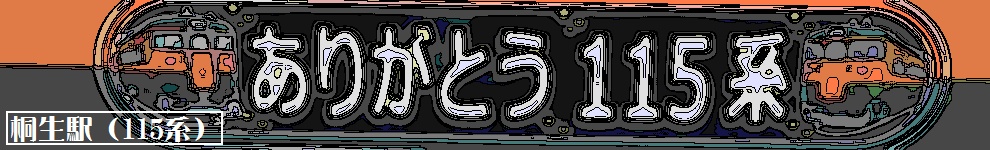

桐生駅に停車する115系[①]。常磐線の沿線で育ってきたということもあって、特段、115系に縁があったり、お世話になったりしたわけではないのですが、この「国鉄形の近郊・急行型電車」でほぼ共通する顔や出で立ちは、かつての415系”白電”を思い出させるものがあります[②]。そういう意味では、このスタイルに触れると、自然と懐かしい思いがしてきます。 地元の学生が、扉を手で開けて乗り込もうとしています[③]。113系と115系の見分け方は、分かりやすいところでは、前面部における塗分けの違い(113系は、緑色がスパッと斜めに切れるが、115系は、緑色が貫通扉付近まで来る)がありますが、もうひとつは、乗降扉の取っ手の有無です。こうした「地方部における手での開け閉め」を想定してある115系は、乗降扉に取っ手があります。 115系のご尊顔[④]。貫通扉の上にある表示幕が閉塞されたこと以外は、おおむね原形を保っているといってもよく、まさに「懐かしき115系」です。JR西日本では、115系はまだまだ生き永らえていますが、あれらは、まず何よりも塗装が・・・。両毛線(高崎配置車両)を走る115系は、最後まで湘南色を貫き通し、別の新しい塗装を身に纏うことはありませんでした[⑤]。 115系は、まず何よりも、地元の学生たちにたくさん利用されました[⑥]。私は、所詮は茨城に住んでいる”野次馬”に過ぎませんが、群馬県・栃木県に在住し、両毛線やその他115系が運用される各路線を日常的に利用している人たちにとっては、「よく乗ったあの車両」がなくなることは、とても大きなことでしょう。日常の通学って、学生時代の思い出にもなりますしね。 「ありがとう115系」のシールが貼付された115系[⑧]。シールの縁取り部分は、上半分が橙色、下半分が緑色となっていて、湘南色の塗分け部分に貼ることを前提としたデザインになっています。クハ115-1022は、高崎配置のT1032編成に組み込まれた車両で、高崎地区で最後まで現役を続ける115系のうちの1両となりました[⑨]。 |

||||||||||

|

|

||||||||||

| ↓ | ||||||||||

|

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

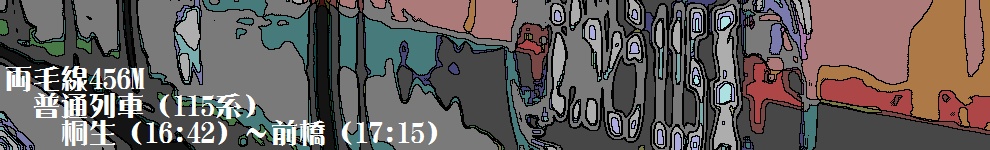

桐生を出発し、前橋・高崎を目指します。桐生を出てしばらくしてから右に分岐するのは、先ほど取り上げた、わたらせ渓谷鉄道線です[①]。非電化路線ということで、架線がありません。この先、大間々までは市街地を走りますが、大間々から先は、その名の通り、本当に山間の地域を走っていくようになります。 高崎地区を走る115系では、扉は”手で開ける”こととなっています[②]。扉の脇にあるボタンで開け閉めをする、いわゆる「半自動」ではなく、本当に人力で扉を開けます。ただし、閉扉は自動で行われます。特に寒冷地だと、誰が乗り降りするわけでもないのに扉が開くのでは、車内に寒風が入り込んで仕方がないので、この運用の仕方は、まあ分かるところではあります。 115系は近郊型車両なので、指定席を連結するような列車や優等列車で運用されることは、まずありません。ただし、各座席には、番号が振ってあります(ロングシートも含む)[③]。最近、新潟地区では、115系を使った臨時快速(全車指定席)が運転されることが多く、この座席番号が役に立っているようです。また、かつては、急行かいじ号に使われたこともありました。 今回乗車した車両は、更新工事が施工された編成でした。一番目立つところのものとしては、まず座席がオリジナルのものとはだいぶ異なります。クロスシートの頭の部分には、詰め物を入れた革製のクッションが取り付けられていて、頭の落ち着きが良いです[⑤]。オリジナルのそれは、頭のところも鉄製の枠なので、特にその角に頭が当たると・・・。 だいぶ日が傾いてきました[⑥]。今は車内にいるので、それを見ることはできませんが、113系や115系で見られる湘南色というのは、夕陽の橙色に照らされると、特にみかん色の部分がより一層引き立つものであり、夕刻を走る姿は、なかなか印象に残るものでした。窓からでも見える橙色が、これが湘南色を纏った国鉄型車両であることを教えてくれます。 窓枠から飛び出る小物置き[⑦]。近頃のE233系や225系だと、窓の下端と同じ高さで、框からほんのちょっとだけ小物置きが出ていたり、あるいは框そのものを少し太めにすることで、特別に小物置きとするものは作らなかったりしているので、これほどあからさまに”小物置き”が主張しているというのは、まさに115系ならではかもしれません。 高架線に入ると、まもなく伊勢崎です[⑧]。伊勢崎は、以前は地上駅でしたが、2010年5月に両毛線が高架化され、2013年10月には、東武線部分も高架化されました。両毛線ホームは、中線を挟んだ2面3線となっていて、高架+中線付きの2面3線という構造は、宇野線・本四備讃線の茶屋町駅と同一です[⑨]。ここでは211系と出会いました。 |

||||||||||

|

|

||||||||||

| ↓ | ||||||||||

|

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

現代にあっては、空調が付いていない車両などまずないので、停電で空調が停止するようなことでもない限りは、窓は開けません(北海道を走る非冷房車とかは別ですが)。しかし、115系は、まだ窓を開けることが珍しくない時代の車両なので、窓はつまみで簡単に開けられます[①]。ただし、この車両は、もちろん空調機がついているので、窓を開ければ顰蹙ものですよ。 115系は、セミクロスシートの座席配置であり、その名の通り、クロスシートを備えています[②]。一方、これを置き換える211系は、高崎に配置されている車両は、3000番代として区分されている、全てがロングシートの編成です。前橋〜小山間・・・つまり、E231系やE233系がやってこない区間については、両毛線は、必ずロングシートになるということです。 先ほど乗車した高崎行きは、どうしてか、途中からかなり混み合ってきたのですが、この列車については、途中の桐生始発ということもあってか、かなり空いていました[③]。おかげで、クロスシートの1区画を独占し、115系への乗車をまったりと楽しむことができています[④]。揺れ、音、匂い・・・、あらゆる要素を、自らの記憶に刻んでいきましょう。 白色の握り手となっている吊り革[⑤]。JR東日本では、E531系以降の車両では、吊り革の色が黒色に改められています。E231系や209系では、従前の白い吊り革が採用されているので、特別に懐かしいものではありませんが、革部分の何とも言えない色合いや、その刻み込まれた皴・ヒビは、長い年月の経過を感じさせてくれます。 夕陽が車内に差し込んできます[⑥]。残された日々も僅かとなった115系が、”ダイヤ改正のその日まで、所定の運用をきちんとこなす”という最後の仕事をやり遂げるべく、高崎に向かって淡々と走っています。さよなら運転等ではない、日常のその姿こそ、真に見ておくべき”115系の姿”でしょう。夕刻の17時、そこで流れる時間は、まさに「普段と変わらない、穏やかな平日」。 前橋大島に到着[⑧]。1999年に開業した、比較的新しい駅です。前橋駅の隣にあることと、前橋市天川大島町にあることから、”前橋大島”と名付けられたようで、「前橋天川」や「天川大島」にはなりませんでした。 17:15、下車駅の前橋に到着しました[⑨]。先ほど乗車した454Mは、桐生で12分の停車時間がありましたが、この456Mは、途中駅での長めの停車はありません(前橋なら、5分くらい停車して、その間に写真撮影ができるのではと期待していたのですが)。まあ、逆に始発の桐生で、結構な枚数の写真が撮れましたから、とりあえずはいいでしょう・・・[⑩]。 |

||||||||||

TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |