Page:58 ※各画像はクリックすると拡大します。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

三ノ宮にやってきました[①]。時刻表の路線図においては、一般駅として取り扱われていますが、兵庫県の中心駅として真に機能しているのは、やはり神戸よりも三ノ宮ですね(一応、兵庫という駅もありますが、あれを中心駅と言い張るのにはさすがに無理があるので、今回は放っておきました。和田岬支線との接続はありますが)。 JRの駅は”三ノ宮”を名乗りますが、JR以外(阪神・阪急・神戸新交通・神戸市交通局)の駅は、”ノ”を抜いた「三宮」を名乗ります[②] [③]。基本的にJRしか使わない(興味を示さない)私からすると、”ノ”つきの三ノ宮の方が馴染みがあるのですが、それを名乗っているのはJR西日本だけということからも分かるように、三宮の方が一般的なのかもしれません。 疑う余地もないほどのターミナル駅と言える(兵庫県内の駅で最も乗車人員が多い)三ノ宮駅ですが、駅の構造としては極めてシンプルで、電車線・列車線に対応した2面4線の構造で、前後に分岐器の類はありません[④]。つまり、ここでの折り返しはできないということです。通常時・異常時を含め、”三ノ宮行き”という列車が設定されることはなく、常に途中駅として機能しています。 さすがに三ノ宮といいますか、駅前は神戸駅よりも賑やかで、発展しています[⑤]。駅舎は、風情のあるものとは言えないかもしれませんが、ホテルと一体化していたこともあり、存在感はありました(建て替えにより閉鎖。新ターミナルビルは2023年に開業予定)[⑥]。駅周辺にはビルが多いほか、車通りも、神戸駅よりも一段と多くなっています[⑦] [⑧]。 JRの運輸規則においては、三ノ宮駅は、新幹線の新神戸駅と同一の駅とされます(選択乗車においては)。つまり、三ノ宮で途中下車して新神戸から新幹線に乗ったり、あるいはその逆ができたりするわけです。三ノ宮と新神戸は、地下鉄で1.3kmの隣の駅同士であり、「新神戸駅へは地下鉄で2分」との宣伝がなされています[⑨]。 三ノ宮を後にして、次は大阪へ向かいます。次に乗るのは、12:23発の新快速です[⑪]。日中は、新快速は15分間隔で運転されていて、例え意図して狙わなくても、自然と乗車対象に入ってきます(新快速に乗るために1時間待ち・・・といったことがない)。定期列車については、223系または225系が専属的に割り当てられていて、”外れ”はありません[⑫]。 淀川を渡ります[⑬]。橋梁の長さは約750mで、なかなか立派なものです。尼崎駅を通過すると、兵庫県と大阪府の県境を形成する中島川を渡りますが、この淀川は、塚口駅と大阪駅の間にある川。つまり、大阪府内にある川ということになります。同一県内の皮ですが、中島川よりも存在感があり、こちらの方が県境を形成しているものなのではないかと勘違いしそうになります。 大阪駅に着きました[⑭]。乗る人も降りる人も多く、その雰囲気は、まさに”西日本の一大ターミナル駅”のそれです。 |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| ↓ | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

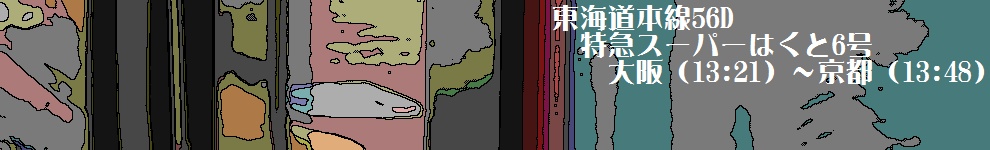

やってきました大阪駅[①]。疑う余地もない巨大ターミナル駅ですが、意外なことに、ここを通っているJR線は、東海道本線と大阪環状線の2路線しかありません。もちろん、福知山線に直通したり、湖西線に直通したりする列車が多数運転されているわけですが、「さぞかしたくさんの路線が集っているのだろう」かといえば、そうでもないのです。 大阪駅といえば、全てのホームを覆う大屋根が特徴的で、本来はこれで雨雪を凌ぐ算段だったのですが・・・、悲しいかな、現実はそううまくは行かず、とりわけ風が強い日に、雨がホームまで吹き込んでくることが分かりました。そこで、結局、ホーム上に透明の屋根を設けました[②]。まあ、ホームよりも遥かに高いところにある大屋根だけで・・・というのは、ちょっと無理がありましたよね。 新快速が到着した8番線の向かいの7番線には、ホームドアが設置されています[③]。4扉の通勤型車両(緩行線)しか発着しないということが分かっているからか、車両の乗降扉の位置をくり抜いた、普通のホームドアが使われています。 平日の昼間でも賑わう大阪駅[④] [⑤]。例えば横浜駅の場合は、もちろん巨大なターミナル駅ではあるのですが、東京のベッドタウンとしての機能が強く、横浜市の昼夜人口比率は約92%です。一方、大阪市は、西日本の一大拠点として周辺から人が集うため、その比率は約132%。平日の昼間、どことなく横浜駅よりも賑わっている気がするのは、決して気のせいではありません。 大阪駅ほどのところとなれば、見どころも多いはずなので、本当は1時間以上の滞在時間をとってしかるべきだと思うのですが、旅程の都合上、どうしてもそうはいかず、滞在時間は38分しか確保できませんでした。南口と北口、どちらに絞って探索に出かけるべきか考えましたが、今回はとりあえず”裏口”となる北口を選びました[⑥] [⑦]。 駅の北側を通る梅田貨物線を、特急はるか号が走っていました[⑧]。ここを経由するがために、はるか号は大阪駅を通りません。また、新大阪・京都発着のくろしお号も、大阪駅はスルーします。関西空港〜大阪の場合は、まだ関空快速がありますが、和歌山方面〜大阪は、おとなしく新大阪まで行ってから引き返すか、天王寺・西九条で環状線に乗り換えるほかありません。 大阪駅駅舎[⑩]。東の中心駅・東京駅は、戦前からの赤煉瓦駅舎という、決して変えることは許されない(100年経ってもあれが使われていることでしょう)ものがありますが、良くも悪くも、大阪駅はそういった文化的・伝統的に意義のある駅舎ではなかったので、現在は機能的な佇まいを見せる駅ビルが聳え立っています。 複数の階層が入り組んだ、複雑な構造を有している大阪駅[⑪]。駅ビルには「大阪ステーションシティ」という愛称が付けられていますが、まさに駅そのものが都市のようです。駅の中心を貫く連絡橋(改札口あり)からは、各ホームを上から眺めることができ、ひっきりなしに出入りする列車を見ているだけでも、しばらくは暇を潰せそうなくらいです[⑫]。 京都を目指して、次の列車に乗車します。ここからは、13:21発の特急スーパーはくと6号に乗りましょう[⑬]。9・10番線は、東海道本線の上りホームとされていますが、朝・夕のラッシュ時は大いに活用されるものの、日中はやや”お暇”なようで、昼間にここに来るのは、スーパーはくと号・こうのとり号などの特急列車と、福知山線から終着列車などです。 |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| ↓ | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

スーパーはくと6号が入線してきます[①]。しかし、ご覧の通り、隣の7・8番線には多くの利用客がいるのに対して、9・10番線は、このがらんどうっぷりです。まあ、当たり前といえば当たり前ですよね。大阪〜京都で特急に乗る人はまずいないですし、大阪止まりの列車がやってくるホームに行ったところで、列車には乗れませんからね。 大阪までの停車駅で結構な人が降りたのか、それとも今日はそもそもこれくらいなのか、自由席の乗車率はやや低めでした[②]。座席はほぼ自由に選べる状況でしたが、すれ違う列車の様子をよく観察したいということで、進行方向右側の座席を選びました。 大阪駅を発車しました[③]。ここから京都まで・・・、というよりもむしろ、上郡〜京都間は、ずっと架線の下を走り続けます。気動車特急ですが。そして大阪を出ると、ほどなくして淀川を渡ります[④]。淀川は塚本〜大阪間でも渡っていたので、大阪駅の前後で同じ川を2度渡るということになります。実際、線路は、大阪駅を頂点として、その前後ではU字型となっています。 スーパーはくと号の車内で昼食とします[⑤]。大阪駅で購入した駅弁を食べることとしましょう[⑥]。大阪〜京都という区間でありながら、またしても特急に乗っているのは、「ちょうどお昼時なので、駅弁を食べる場所として都合が良かったら」でもあります。新快速の車内では、さすがに弁当までは食べられませんからね。 新大阪に到着[⑦]。ここで新幹線に乗り換える人もいることでしょう。ところで、スーパーはくと号の場合、新幹線に乗り換えることが可能な駅は、基本的に京都・新大阪・姫路となりますが、どこで乗り換える人が一番多いのでしょうか。単純に速さを求めれば、少しでも新幹線に乗る区間が長くなるようにということで、姫路だと想像できますが。 吹田工場に留置される103系と201系を発見しました[⑧]。JR西日本の営業区域に行けば、いつでも見られると思っていた両形式も、特に103系については、とうとう先が見えてきたと言っても過言ではない状況になってきたようです。・・・と言いつつも、加古川線と播但線のものは、特に置き換えの噂は聞いていないですし、しぶとく生き残りそうな気もします。 683系!・・・ではなく、こちらは、特急こうのとり号等に充当される289系です[⑩]。車体側面の帯の色が変更されたこと以外には、外見上の大きな変化はなく、683系時代の面影を良く残しています。289系は、683系の電源回路を直流に固定した車両ですが、最近は、交流用機器を取り払い、”後戻り”ができなくなった編成も登場しつつあるようです。 東京・大阪ならいざ知らず、なぜか京都は、不思議と電子部品メーカーが集っています。京都には、京セラ・日本電産・ローム・村田製作所[⑪]がそれぞれ本社を置いていて、これら4つの有名電子部品メーカーは、”京都4社”という呼ばれ方をすることもあります。「電子部品」ではありませんが、オムロン、任天堂なども、本社は京都に所在していますね。 吹田総合車両所京都支所。今は、まだ「京都総合運転所」と言った方が、より分かりやすいでしょうか[⑫]。113系と117系が留置されているのが見えましたが、まあ、いわゆる「ウグイス色」のような軽いものであったなら、まだ良かったと思いますが、ピーマンばりに濃い緑色で単色というのは、ちょっとイマイチに見えますね・・・。 終点の京都に到着しました[⑬]。倉吉〜鳥取、姫路〜明石、大阪〜京都の3回に渡るスーパーはくと号への乗車が完結しました。1度の旅行の中で、3度も同じ列車に乗ることになるとは、私も思っていませんでした。旅程を見直しているときも、「あれ、3度も乗るのか」とは気が付きませんでしたし。旅が終わってから「へぇ、実は・・・」と気が付きました。 プラグドアを採用しているHOT7000系[⑭]。2024年以降、スーパーはくと号には、新型車両が導入される予定となっていますが、新幹線でさえプラグドアは採用しなくなった今、次の新しい車両は、普通の引き戸となることでしょう。もっとも、それよりも心配すべきなのは、振り子式車両となるかどうかでしょうけれども。下手したら車体傾斜に逃げる可能性が・・・。 |

||||||||||||||

TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |