Page:16 ※各画像はクリックすると拡大します。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

885系は、在来線の特急型車両としてはかなり異例ともいえる、非常になだらかで流線型な先頭形状となっています[①]。それこそ、知らない人が見たら、新幹線だと勘違いしてもおかしくなさそうです。内装については、色々と言いたくなる意見もある885系ですが、その外観デザインについては、その形状的美しさにおいて、私はそこそこ気に入っています。 3号車は指定席となっている885系ソニック号ですが、上り列車については、この車両は、小倉〜博多間では自由席として開放されます[②]。小倉〜博多間の自由席需要に対応するもので、同様の「自由席開放」は、上りかもめ号などの佐賀〜博多間でも行われていましたが、こちらは2018年3月のダイヤ改正で取り止めとなりました。 大分を定刻に発車した列車は、日豊本線を飛ばしながら北上していきます[③]。最高130km/hで走り、かつ振り子機構も備えた885系は、まさに高速運転を楽しめる車両ですが、約30分間隔で運転されるソニック号の中でも、36号は、大分を出ると、別府・中津・行橋・小倉・・・と停まる、停車駅を絞った速達タイプであるため、尚更その速さを体感できます[④]。 うとうとと眠りこけ、そして目が覚めると、そこは駅でした[⑥]。中津・・・はこんな駅ではない(高架駅)ですし、行橋でもない(こちらも高架駅)。というか、行橋なら、下車駅なのでとっとと降りないといけません。そして列車が動き出したそのとき、「杵築」の駅名標が目に入りました[⑦]。ソニック36号の停車駅ではないので、運転停車をしていたということになりますが・・・? 列車は別府以来の久しぶりの停車駅、中津に到着しました[⑧]。別府・行橋と共に、日豊本線の小倉〜大分間における全列車停車駅となっています(速達タイプのソニック号も全て停まる)。そしてここで、私は、列車が8分ほど遅れていることに気が付きました。車内放送いわく、「杵築〜宇佐間の踏切に異常があった」とのこと。先ほどの杵築での運転停車は、その復旧を待つためだったのでしょう。 遅れているとなれば、当然、列車は回復運転に努めます。普通の車両であれば減速しなければならないようなところも、その振り子機構を活かして、車体を右に左に傾けて突破します[⑨]。速度もほぼ130km/hを維持したまま走行し、携帯電話の速度計は130km/hを示し続け、12km計測してその平均は121km/hと、驚異的とも言える「全力疾走」を披露してくれました[⑩]。 そして列車は行橋に到着しました[⑪]。この後、城野で日田彦山線に乗り換えるため、小倉まで行かずに行橋で下車しました[⑫]。制度上は、分岐駅通過の特例により、城野を通過して小倉まで乗り通し、そこから日田彦山線方面へ折り返しても良いのですが、「なるべく一筆書きの経路をとる(=基本的に、分岐駅通過の特例も行使しない)」誓いにより、”正攻法で”行くことにしました。 |

||||||||||||

|

|

||||||||||||

| ↓ | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

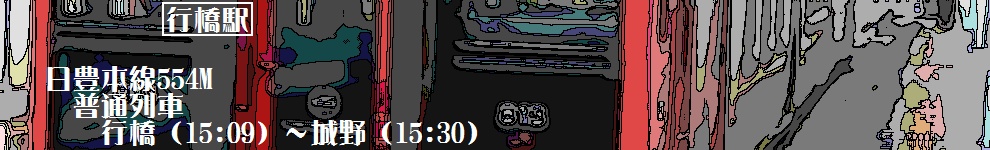

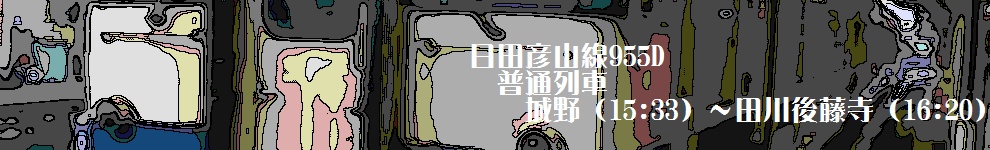

行橋駅の駅名標は、ごく普通の四角形のものではなく、左右が上に向かって広がり、かつ上部がアーチを描いているという、やや特殊な形状のものとなっています[①]。具体的な写真がなくて申し訳ないのですが、行橋駅全体が、この駅名標のような”かまぼこ的”形状でデザインされているので、それに倣ったものなのかもしれません。 駅全体が高架化されている行橋駅では、平成筑豊鉄道のホームは、それ専用のものは設置されず、JRの3・4番線ホームを切り欠いて設けられています。JR線と平成筑豊鉄道線の乗り換えは、いったん階段を降りるなどすることなく、ホーム上で相互に行うことが可能となっていて、ホーム上には乗り換え改札口が設置されています[②]。 下りのソニック号がやってきて、その行き先表示機を見てみると、先ほど大分駅でも触れたように、大分で接続するにちりん号のことも含めた表示となっていました[④]。一応、大分で乗り継ぐことにより、博多〜宮崎間を在来線特急のみで移動することができますが、その場合の所要時間は5時間30分ほどになるため、実用性はまるでありません。 15:09発の普通列車に乗って、日田彦山線が分岐する城野を目指します[⑤] [⑥]。行橋市は北九州市のベッドタウンであり、鉄道の需要も、ここから先は一段増しになります。そのため、行橋〜小倉間は、日中でも普通列車が毎時3本は運転されていて、そのうちの1本は、行橋始終着の列車として運転されています。 行橋〜城野間の所要時間は約20分。列車は、北九州市のベッドタウン〜郊外の地域を走っていきます。天気は相変わらず悪く、車窓に見える山も、その山頂の方は、雲で覆い隠されてしまっています[⑦]。延岡市から北九州市まで来て、山だっていくつも越えてきたので、その中で天気が回復する可能性を少しは信じていたのですが・・・、今日はもう駄目そうですかね・・・。 そして下車駅の城野に到着[⑨]。列車はここで4分停車し、後続の特急ソニック38号の通過待ちを行います。そのため、この列車は、3つある乗降扉のうちの1つだけを開け、車内を保温するモードに入っていました[⑩]。なお、813系には、乗降扉の半自動機能はありません。 |

||||||||||||

|

|

||||||||||||

| ↓ | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

日田彦山線に乗り換えて、田川後藤寺を目指しています[①]。長崎→佐賀→熊本→鹿児島→宮崎→大分と踏破してきたので、次は福岡(博多)ですが、「なるだけ一筆書きの経路をとる」ことを宣誓していたために、そのままソニック号で博多へ行くことはできませんでした。 で、結局、私は、城野<日田彦山線>田川後藤寺<後藤寺線>新飯塚<筑豊本線(電化)>桂川<筑豊本線(非電化)>原田<鹿児島本線>博多という、非常に面倒な経路に突入しています。桂川から篠栗線に入れば、博多までショートカットできますが、篠栗線は吉塚で鹿児島本線と接続するため、あとで本州方面に向かうときに、吉塚〜博多間が重複を起こします。 城野から2つ目の志井公園までは、北九州の住宅街の中を走るという感じですが、そこから先は、非電化路線らしい、のどかな風景が広がるようになります[②]。しかし、より日田彦山線を特徴づける風景は、こういった石灰石やセメントに関連する施設でしょう[③] [④]。「黒いダイヤ」石炭は、筑豊地域ではさすがに終息していますが、「白いダイヤ」石灰石は、今でも細々と採収されています。 田川伊田駅は、平成筑豊鉄道線と接続する駅です。かつては伊田駅を名乗り、1982年に田川伊田駅に改称されましたが、平成筑豊鉄道線のホームには、伊田駅時代の駅名標がまだ残存していました[⑤]。この写真では分かりませんが、その隣の駅は「ほしい」と「まがりかね」になっていて、いずれも現在とは異なります(両方面とも間に新駅が開業したため)。 そして列車は終点の田川後藤寺に到着[⑥]。2017年の豪雨により、添田〜夜明間が不通となっているため、〜夜明<久大本線>久留米<鹿児島本線>というルートはとれません(もっとも、この場合、久留米に行った段階で経路重複が起こってしまうが)が、田川後藤寺(添田)までは通じていたので、これは幸いでした。 |

||||||||||||

TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |