Page:18 ※各画像はクリックすると拡大します。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

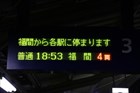

普通列車に乗って、ひとつ先の飯塚へ移動しました[①] [②] [③]。駅名標はJR九州標準様式のものですが、その駅を象徴するものを描いた絵を入れるところが、”枠だけがあって絵がない”という状態になっているので、なんだか間が抜けています[④]。 ホームは8〜9両分くらいの有効長がありますが、奥の方は電車対応のための嵩上げが行われていないことからも分かるように、その有効長を活かしきるような長い編成の列車が来ることはありません[⑤]。かつて、寝台特急あかつき号が筑豊本線を経由していたことがありましたが、そのときの線内での停車駅は、直方と飯塚でした。 国鉄時代から使われ続けていると思われる、みどりの窓口の所在を示す内照式の案内板[⑧]。取り扱っている券種が4つ表示されていますが、今や寝台券なぞ風前の灯火に。現在買えるのは、サンライズ瀬戸・出雲号の寝台券しかありませんからね・・・。「指定券」とあるのに、それとは別に「座席指定券」ともあるのは、トクトクきっぷへのノミ券も出せる、という意味合いでしょうか。 飯塚駅と新飯塚駅は、遠賀川を挟んだ位置にあります[⑨]。市役所も、合同庁舎も、バスセンターも、いずれも新飯塚駅の方に近いため、街の中心駅としての役割は、こちらではなく、新飯塚駅が担っています。とはいえ、どちらも利用客数は多いので、共に特急列車が停まりますし、共に始終着列車も設定されています。 駅前の様子[⑩] [⑪]。雨が降っているから・・・ではなく、もとよりそのようなものだとは思いますが、人通りはあまりありません。駅舎の左半分は、駅の業務機能ではなく、家事の代行会社と学習塾が入居していて[⑫]、右半分が飯塚駅としての機能を果たしています[⑬]。左が2階建てで、右が平屋建てということもあって、どことなく「駅の方がおまけ」に見えなくもありません(たまに本当にそういう駅がありますが)。 駅のすぐそこにあるコインパーキングは、60分100円という価格設定[⑭]。20分までは無料なので、送迎や切符の購入であれば、駐車料金を取られることはないでしょう。それにしても、「最低車高が16cm以下の車両は不可」とありますが、もしそれが本当だと、いわゆるSUVしか使えないような気がしますが・・・?(さすがにこれは”脅し”の数値だと思いますが) |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| ↓ | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

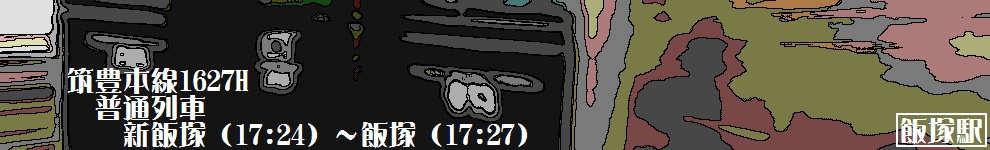

17:42発の列車で桂川へ移動します[①]。そして桂川で、原田行きの1両編成の普通列車に乗り換えます。時刻表上は、乗り換え時間は2分しか設けられていませんが、島式ホームで枕木方向に歩くだけで乗り換えが完了するので、時間が足りないということはありません[②]。 桂川を出ると、筑豊本線の線路からそのまま直進していく篠栗線(吉塚〜桂川)と分かれ、進路を南にとり、単線非電化の路線に入ります[③]。一応、こちらは先ほどと変わらず「筑豊本線」で、その名の通り”本線”ですが、明らかにこちらの方が支線のような状態です。複線で高架を直進する本四備讃線と、そこから地上に単線で降りていく宇野線の関係に近いものを感じます。 桂川〜原田間は、全区間が同じ福岡県内にありますが、峠を越える区間となっているため、その途中にはトンネルがあります[④]。それゆえに沿線人口も少なく、列車本数も少ないです。今や完全に一ローカル区間となっていますが、先ほども触れたように、かつてはここを寝台特急あかつき号が走っていました。ここを寝台特列車で通過できたら・・・、面白かったでしょうね。 筑前山家に到着しました[⑤]。単式1面1線の小さな駅ですが、かつては2面2線の駅であり、列車交換が可能でした。これは他の途中駅、筑前内野と上穂波でも言えることで、いずれも列車交換が可能な構造から、それができない棒線駅へと変えられてしまっています。今でも全途中駅で行き違いができる、日豊本線の佐伯〜延岡間とは対照的です。 桂川から30分弱で終点の原田に到着です[⑥]。架線が張られておらず、またステップ付きである気動車に対応した、ホーム高さの低い専用ホームでの発着となり(行き止まり式)、鹿児島本線の列車が発着するホームには入りません。なお、桂川駅のホームは、全島全域が電車に合わせた”高いもの”になっているため、原田線の気動車では、逆ステップが発生します。 |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| ↓ | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

原田にやってきました[①]。間違っても「はらだ」ではありません。筑前前原、田原坂、新田原(いずれも”ばる”)など、九州では、「原」という漢字を、「はる」ないしは「ばる」と読む場合が非常に多いことは、よく知られていることです。ただ、そういえば、昨日下車した佐土原は、「さどわら」でしたね。実は、あれは例外的な事例だったわけです。 3面5線の構造を持つ原田駅[②]。筑豊本線(原田線)用の乗り場は、そのうちの1面を切り欠いて設けているため、鹿児島本線部分は、3面4線(単式・島式・単式)となっており、やや特異な構造となっています。と、そこに、荒尾行きの列車がやってきました[③]。原田にやってくる下り列車の中で最遠の行き先は、基本的に荒尾(大牟田のひとつ先)ですが、数は少ないながらも、熊本行きの列車もあります。 雨上がりの原田駅前[④]。朝から降り続いていた雨は、ようやく上がってくれたようです。鹿児島本線と筑豊本線が接続する駅で、鉄道の運行上は主要な駅ですが、元々は、特に利用客が多いわけではありませんでした。しかし、筑紫野市の宅地開発が進展したことにより、駅の利用客数は激増し、1997年→2016年の約20年で、それは約2倍になりました(1721人→4052人。1日平均の乗車人員)。 18:45発の門司港行きの準快速に乗車し、今日の最終目的地である博多を目指します[⑥] [⑦]。準快速というビミョーな種別は、2004年のダイヤ改正で誕生した、JR九州にしかなかった特徴的な種別でしたが(1958年〜1965年に東武鉄道で運転されていたこともある)、2018年3月のダイヤ改正で消滅し、区間快速に取って代わられました。今はもう見られない種別です。 |

||||||||||||||

TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |