Page:94 ※各画像はクリックすると拡大します。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

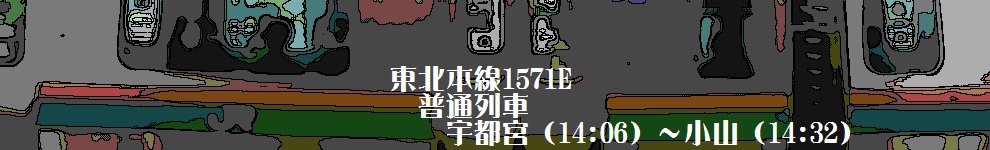

宇都宮〜雀宮間には、なぜか700m弱ほどだけ高架となっている区間があります[②]。その途中で、栃木県道46号線という大きめの道路と交差しますが、そこでの踏切を解消したかったのでしょうか?開かずの踏切になるほどではないとは思いますが・・・。 雀宮で、東北新幹線の高架橋がだいぶ近いところまで接近してきます[③]。同駅〜小山駅にかけては、東北新幹線と東北本線は、ずっと同じ場所を走ります。新幹線は優れた線形を求められますが、在来線と新幹線が全く同じところを走っているということは、逆に言うと、在来線(東北本線)もまた、”新幹線を通すに堪えるくらいの良い線形”だということです。 宇都宮貨物ターミナル駅の横を通過します[④]。タンク車の数が多く、よく目立ちます。DE10形の置き換えようとして登場したHD300形の姿が見られましたが、当初の想定ほどには量産が進んでおらず、未だに目撃する機会は少ないです。結局、私がこの写真を撮ったことそのものも、「あれ、HD300形がいるじゃないか」と思ったからなわけで・・・。 小山車両センター[⑤]。日光線色の205系も、ここに配置されています。烏山線の列車がキハ40系で運転されていたころは、キハ40系もここに配置されていて、周辺のあらかたの路線が電化路線で、大量の電車が配置されている車両基地にあっては、気動車ということで、異色の存在でした。なお、後継のEV-E301系も、ここを所属基地としています。 26分で小山に到着[⑥]。ここも新幹線で移動しようかなとも思いましたが、在来線で行っても26分程度(先ほどの那須塩原〜宇都宮間は、在来線ならば46分だった)だということで、「それならば別に普通列車でいいや」となりました。新幹線自由席特急券の860円も、決して安いわけではありませんからね。予算が潤沢=無駄遣いを認可する、ではありません。 |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| ↓ | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

水戸線で運用されるE501系[①]。水戸線は、小山〜小田林間に直流・交流が切り替わる場所があるので、交直流電車が必須です。それがなく、小山駅構内まで交流化されていれば、交流専用車両で済みます。701系やE721系を連れてくることはないでしょうが、水戸線が全線交流であれば、E501系は、交流専用化(スイッチの固定、または直流関連機器の撤去)されていたかもしれません。 上野東京ラインの開業以前は、横浜方面まで直通する列車は、湘南新宿ラインの列車のみでした。現在は、上野東京ラインの列車も、その選択肢に加わります[②]。池袋・新宿や、上野・東京・品川などの場合は、列車をきちんと選ばねばなりませんが、横浜以南であれば、どちら経由でも行くので、ある意味「どちらに乗っても良い」ということになります。 史上初の双子関取として有名になった、貴公俊(現・貴ノ富士)と貴源治[④]。育ちは茨城県ですが、父親が小山市出身であるということと、出生地は小山市だということで、公称としては「小山市出身」としています。ちなみに、かつての稀勢の里は、茨城県牛久市出身として名が通っていましたが、生まれは兵庫県芦屋市で、2〜14歳までは、茨城県龍ケ崎市に在住していました。 駅前の様子[⑤] [⑥]。いかにも中規模な街、という具合ですが、小山市の人口は、現在に至るまで増加中であり、1960年8.3万人、1970年10.5万人、1980年12.7万人、1990年14.2万人、2000年15.5万人、2010年16.4万人、2015年16.6万人・・・と、順調に増えています。東京への通勤は苦しいかもしれませんが、宇都宮・大宮なら十分に可能ですし、東京そのものは、新幹線を使えばとても近いです。 西口側駅舎[⑧]。中層部分は窓が多いですが、そこは駅の改札口や施設があるところなので、新幹線が見えるわけではありません。こちらは、1982年の東北新幹線開業よりも前に出来上がった駅舎のままなので、まあ古びているというのが本音ですが、東口側には、2012年に完成した新しい自由通路があります。 ここからは両毛線に乗車します[⑨]。小山(宇都宮)〜新前橋(高崎)を短絡する路線であり、一筆書きの乗車券を構成する際には、結構役に立ってくれるのですが、普通列車しかなく(あかぎ号の乗り入れは、新前橋の次の前橋まで)、飛び切りの絶景があるわけでもないので、いざ乗車するとなると、結構退屈で苦痛だというのが本音です。 E6系とE5系の顔出し記念撮影用パネル[⑩]。こまち号もはやぶさ号も、共に小山行きとなっていますが、小山行きなど存在しないはもちろんのこと、小山については、そもそも停車すらもしません[⑪]。なお、E6系とE5系によるなすの号・やまびこ号というのは、それなりにあるので、小山駅にE6系+E5系が停車することは、一応ありえることです。 みんなで両毛線に乗ろう!とのこと[⑫]。佐野(11.5万人)、足利(14.4万人)、桐生(10.8万人)、伊勢崎(21万人)と、それなりの規模の都市を網羅しているのですが、なんか地味。まあ、特急も快速もないからなのかもしれませんが・・・。さらに、扱いの悪さというか、やる気のなさも目立ち、佐野駅・足利駅には、みどりの窓口がありません。地方における10万都市の代表駅に窓口がないって・・・。 両毛線のホームは、東北新幹線の高架橋の下にあります[⑬]。何せ高架下にあるので、日中でも少々薄暗く、”1時間1本程度しかないくらいの需要”ということで、人影も少ないです。高架下ということで、ホームには屋根がなく、それでありながらも濡れる恐れは一切ないので、だいぶ稀有な構造の乗り場と言えます。 両毛線における列車の乗り降り方法を説明する表示[⑭]。115系は、結局半自動化はなされなかったようです。 |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| ↓ | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

15:02発の高崎行きは、211系で運転されます[①]。両毛線は、何を隠そう211系大国であり、2018年3月のダイヤ改正で115系が引退してからは、前橋〜小山間を走る普通列車は、全て211系で運転されています(E231系・E233系・651系は、前橋までの乗り入れ)。211系は・・・、あまり人気のある車両だとは思いませんが、どうにもこうにも211系に乗りたいという人は、ぜひ両毛線へ[②]。 小山から56分で桐生に到着しました[③] [④]。この列車は、なぜか桐生で12分も停車するので、とりあえずホームに出てきてみました。小山行きの列車と出会った(両毛線は、基本的には単線)ので、列車交換をしたかったことは分かりますが・・・[⑤]、でも、その小山行きは、16:00ちょうど発ですからね・・・。別に16:10まで停車する必要はないものかと。 桐生では、わたらせ渓谷鉄道と接続しています[⑦]。1989年3月まではJRの足尾線で、そこから第三セクターに転換されました。桐生駅の案内においては、同線のラインカラーは灰色とされていますが(写真にある標示をご覧ください)、暗めの色をラインカラーとすることは少ないように思うので、なかなか珍しいのではないでしょうか(もっとも、JRが勝手に決めた色ではありますが)。 16:14に下車駅の岩宿に到着[⑨] [⑩]。車内はかなり混み合ってきていて、桐生で一度ホームに降りたことにより、それまで確保していた座席は放棄したので、桐生〜岩宿間については、立っての移動となりました。 岩宿駅には、2018年3月のダイヤ改正で引退する115系が留置されていました[⑪]。この後、桐生〜前橋間で115系に乗車する予定ではありますが、岩宿駅にこれがいることは、全く知りませんでした(岩宿までやってきたのは、単に時間調整のため)。引退を間近に控えているということで、車体の側面には、「ありがとう115系」のシールが貼り付けられていました[⑫]。 その115系が充てられる桐生発高崎行きに乗車するために、桐生まで1駅分を戻ります[⑬]。岩宿〜桐生間で渡ることになる大きな川は・・・、あの渡良瀬川です[⑭]。今日は・・・、夕陽はちょっと厳しいかもしれないですね〜?(笑) |

||||||||||||||

TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |